Wer kennt noch die Geschichte vom „Kleinen Häwelmann“ von Theodor Storm? Es geht darin um einen Jungen, der nie genug bekommen konnte. Die Parabel handelt von der Frage nach dem rechten Maß und den Grenzen der Vernunft: „Junge“, sagte der gute alte Mond, „hast du immer noch nicht genug?“ – „Nein“, schrie Häwelmann, „mehr, mehr!“ Er muss am Ende von anderen vor dem Untergang gerettet werden.

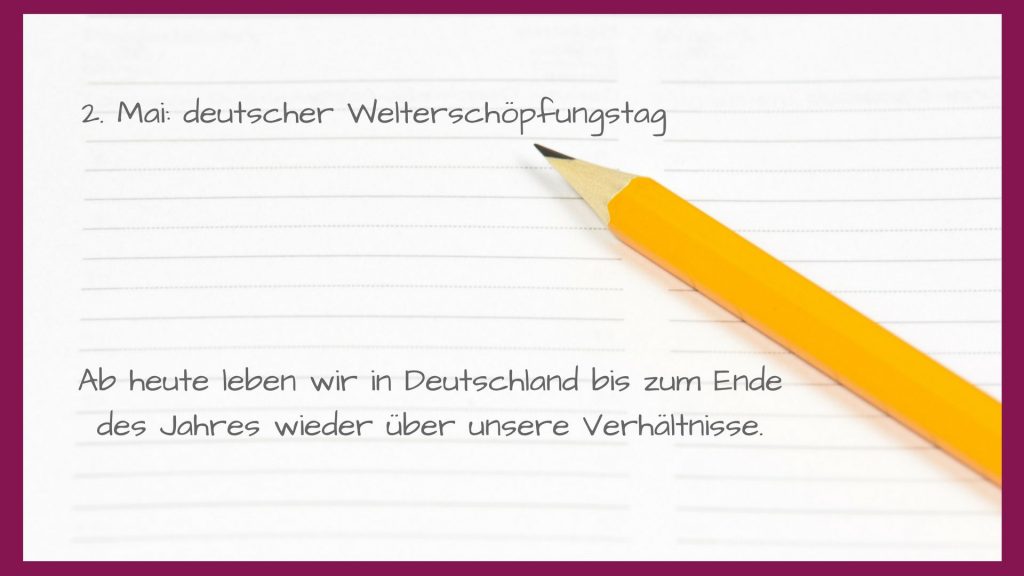

Übertragen auf unseren Ressourcenverbrauch stellt sich die Frage: Geht es uns genauso? Brauchen auch wir den Schaden, um klug zu werden? Ist der Schaden nicht schon da, vor allem für unsere fernen Nächsten etwa im Kongo, in Peru oder Bangladesch, die längst unter den Folgen der weltweiten Rohstoffgier oder des ungebremsten Klimawandels zu leiden haben? 2017 hatte die gesamte Menschheit ab dem 2. August alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht, die die Erde innerhalb eines Jahres regenerieren kann. Jedes Jahr rückt dieser „Welterschöpfungstag“ weiter im Kalender nach vorn. Für Deutschland selbst ist dieses Datum aktuell schon am 2. Mai erreicht.

Wollen also auch wir weiter „Nein!“ schreien, wenn man uns vor die Frage stellt, ob nicht die Zeit der Neubesinnung auf das, was unser Dasein wirklich lebenswert macht, gekommen ist?

Was bewegt uns im Kern? Viel haben oder viel sein? Einer Gesellschaft, die sich überwiegend dem materiellen „Immer mehr“ und „Immer größer“ verschrieben hat und die in Geld und Besitz ihre Identität sucht, mag der Appell zur Mäßigung wie Hohn klingen. Das umso mehr, als diese Rücknahme der materiellen Ansprüche auf ein für die Umwelt erträgliches Maß in freiwilliger Selbstbescheidung vor sich gehen soll.

Aber gibt es wirklich eine Alternative? Es wird zur zentralen Zukunftsfrage für diesen Planeten, ob der Umbau von Lebensstilen und Konsummustern und die Abkehr von einer Weltwirtschaft, die auf fossiler Energie basiert, gelingen. Immer massiver zeigen sich in Anbetracht erbitterter Märkte- und Rohstoffkonkurrenz, aber auch des Klimawandels und weltweit wachsender politischer wie ökonomischer Instabilität die dunklen Seiten der Lebens- und Produktionsweise in den Industriestaaten. Ihr auf permanentem Wirtschaftswachstum und damit verbundener Übernutzung des Ökosystems beruhendes „Erfolgsmodell“ kann nicht nachhaltig und gerecht sein. Allgemein müsste demnach auch die Erkenntnis wachsen, dass eine lebenswerte Zukunft auf dem Globus ohne veränderte Entwürfe von gutem Leben und Wohlstand nicht zu haben ist. Menschliche Entwicklung umfassend und nicht reduziert auf ökonomisches Wachstum zu verstehen, zeigt ganz neue Dringlichkeit.

Aber gibt es wirklich eine Alternative? Es wird zur zentralen Zukunftsfrage für diesen Planeten, ob der Umbau von Lebensstilen und Konsummustern und die Abkehr von einer Weltwirtschaft, die auf fossiler Energie basiert, gelingen. Immer massiver zeigen sich in Anbetracht erbitterter Märkte- und Rohstoffkonkurrenz, aber auch des Klimawandels und weltweit wachsender politischer wie ökonomischer Instabilität die dunklen Seiten der Lebens- und Produktionsweise in den Industriestaaten. Ihr auf permanentem Wirtschaftswachstum und damit verbundener Übernutzung des Ökosystems beruhendes „Erfolgsmodell“ kann nicht nachhaltig und gerecht sein. Allgemein müsste demnach auch die Erkenntnis wachsen, dass eine lebenswerte Zukunft auf dem Globus ohne veränderte Entwürfe von gutem Leben und Wohlstand nicht zu haben ist. Menschliche Entwicklung umfassend und nicht reduziert auf ökonomisches Wachstum zu verstehen, zeigt ganz neue Dringlichkeit.

Der Erhalt der Lebensgrundlagen auf diesem Planeten ist Aufgabe der jetzigen Generationen, nicht erst der kommenden. Trotz des positiven Trends bei der Bekämpfung des Problems lebten 2017 immer noch circa 700 Millionen Menschen in extremer Armut. Der weitere Anstieg vor allem der städtischen Bevölkerung und die wachsende Zahl instabiler Staaten werden die Schwierigkeiten massiv verschärfen, wenn es um die gerechte Verteilung von Ressourcen, den Schutz der ökologischen Systeme und die Wahrung des sozialen Zusammenlebens geht. Die weltweite Energienachfrage wird bis 2040 um etwa 30 Prozent steigen. 75 Prozent wird in dieser Zeit weiterhin von fossilen Energieträgern abgedeckt werden. Pro Jahr werden derzeit 13 Millionen Hektar Wald gerodet. Gleichzeitig gefährden Erosion und Verschlechterung der Boden-Qualität die landwirtschaftliche Produktion. 40 Prozent der Landoberfläche weltweit war 2017 von Wüstenbildung und Landverödung betroffen. Fast die Hälfte der für den Wasserhaushalt wichtigen Feuchtgebiete der Erde gingen im 20. Jahrhundert verloren.

Die Hauptbetroffenen von Klimawandel und Umweltschäden im globalen Süden sind bekanntlich nicht die Hauptverursacher; sie haben zudem nicht ausreichend Mittel, sich anzupassen und die damit verbundenen Probleme zu bewältigen. Die Überwindung globaler Ungerechtigkeiten muss folglich vor allem uns im Norden erhebliche Veränderungen abverlangen. Das geschieht viel zu zögerlich. Die Bundesregierung wird ihr Klimaziel einer Minderung der Treibhausgasemissionen um mindestens 40 Prozent bis 2020 im Vergleich zu 1990 verfehlen. Dabei lässt sich die Notwendigkeit sozial-ökologischen Wandels nicht ausblenden. Konsummuster, Lebensstile und Wertorientierungen („Weniger ist mehr“) werden sich zwingend ändern müssen.

Entwicklungspolitik kann nur als globale, ökologisch nachhaltige Strukturpolitik gestaltet werden. Wir alle müssen uns dieser Aufgabe weitaus konsequenter als bisher stellen. Eine wirkliche Alternative dazu gibt es nicht.