Update 26.03.19: Am kommenden Samstag reist Papst Franziskus nach Marokko, dort trifft er auch Migrantinnen und Migranten in Rabat. Es ist ein wichtiges Signal. Marokko ist Herkunfts- Transit- und Aufnahmeland zugleich. In den letzten Jahren wurde einiges in der Migrationspolitik verändert. Dennoch gibt es nach wie vor massive Menschenrechtsverletzungen an der Grenze von Marokko zu Spanien. Im vergangenen Jahr hat MISEREOR-Geschäftsführer Martin Bröckelmann-Simon Marokko besucht und über die schwierige Lage rund um Melilla berichtet.

Seit damals hat sich hier kaum etwas verändert. Lokale Organisationen berichten von zahlreichen rechtswidrigen Übergriffen marokkanischer Sicherheitskräfte gegen Migrantinnen und Migranten. MISEREOR unterstützt mehrere lokale Partnerorganisationen, die im Grenzgebiet die Basisversorgung dieser Menschen sichert und wichtige Integrationsarbeit leistet. In seinem Blog berichtet Martin Bröckelmann-Simon von seiner Begegnung mit den Menschen, die unmittelbar vor der Festung Europas leben und auf ein Leben in Würde und Sicherheit hoffen.

Mein Gegenüber stammt aus Burkina Faso und sitzt mit gebrochenen Beinen im Rollstuhl. Sein Name sollte hier unerwähnt bleiben, aber er dürfte ungefähr 20 Jahre alt sein. Ich treffe ihn in Nador, der marokkanischen Grenzstadt zu Melilla, einer der zwei spanischen Exklaven in Nordafrika. Hier stoßen Afrika und Europa unmittelbar aufeinander, auf das Land hinter dieser Grenze richten sich so viele Träume, so viele Hoffnungen auf ein Leben in Würde und Sicherheit.

Flüchtlinge aus dem Nahen Osten, Migranten aus verschiedenen Ländern Westafrikas und auf Schutz in Europa hoffende Menschen aus Marokko selbst stranden hier. Sie alle beschäftigt nur ein einziger Gedanke: Wie komme ich unversehrt auf europäischen Boden, um Zukunft zu gewinnen? Genau damit hat die Geschichte meines Gesprächspartners zu tun. Er hat sich vor Wochen auf den langen, gefährlichen Weg aus seiner Heimat durch die Wüste gemacht, wenig mag er davon erzählen.

Aber er hat es bis vor die Tore Europas geschafft – das zumindest wissen auch seine Angehörigen in der Heimat. Was sie aber nicht wissen, ist, wie er seitdem hier lebt und was ihm widerfahren ist. Er ist nun einer der rund 40.000 Migranten aus dem subsaharischen Afrika, die sich schätzungsweise derzeit in Marokko aufhalten. Einige von ihnen haben die seit 2014 geltende Möglichkeit ergriffen, sich hier registrieren zu lassen – für sie ist das sich ökonomisch rasch entwickelnde nordafrikanische Land zum Ziel ihrer Wanderung geworden. Marokko hat damit offiziell anerkannt, dass es selbst auch zu einem Einwanderungsland Afrikas geworden ist. Das ist durchaus positiv zu bewerten, aber einfach ist die Integration in Gesellschaft und den Arbeitsmarkt Marokkos für Schwarzafrikaner dennoch nicht. Die Kirche in Marokko hilft ihnen dabei, aber immer noch viel zu häufig begegnen sie auch hier Vorurteilen, Ablehnung und Behördenwillkür. Und je mehr sich die afrikanischen Migranten der Küste zu Europa oder gar den beiden spanischen Exklaven Ceuta und Melilla nähern, desto schwieriger wird es für sie. Willkürliche Verhaftungen auf offener Straße und Deportationen in andere, entferntere Landesteile drohen hier und Registrierung in Marokko wird nahezu unmöglich: das entsprechende Büro in Nador ist seit langem geschlossen. Selbst wenn sie wollten – sie könnten hier also ihren Status gar nicht legalisieren. Aber die große Mehrheit will ohnehin mit unerschütterlicher Entschlossenheit weiter, für sie bleibt Marokko vorerst nur das letzte Transitland auf dem Weg nach Europa. Dafür nehmen sie wirklich alles in Kauf. Unvorstellbar sind die Lebensbedingungen der mehrheitlich jungen afrikanischen Menschen – unter ihnen auch etwa ein Fünftel Frauen, manche mit kleinen Kindern -, die in den wilden Camps in den Gouruogou-Bergen oberhalb von Nador oder in den Wäldern zwischen Tanger und dem spanischen Ceuta hausen.

Manche von ihnen harren hier Monate oder gar Jahre aus – stets in der Hoffnung, beim nächsten Versuch, die Grenze zu überwinden, erfolgreich zu sein. Immer wieder kommen bei diesen Versuchen auch Menschen um, in Melilla wurde uns von drei Ertrunkenen bereits in diesem Januar 2018 berichtet. Andere überleben, aber haben dennoch nur vergebliche Anläufe gemacht, geschlagen und oft schlimm verwundet kehrten sie zurück in ihr Lager. Mit „tranquilo“, dem spanischen Wort für „ruhig“, bezeichnen sie diese und ihre erbärmlichen Unterkünfte unter Plastikplanen nennen sie „Bunker“. Welche Selbstironie – denn weder ist es hier ruhig noch sind sie hier sicher. Immer wieder kommt im Morgengrauen die marokkanische Polizei, brennt alles nieder, prügelt auf sie ein und verfrachtet diejenigen, die gefasst werden, weit weg in andere Landesteile. Auch in Nador selbst laufen sie permanent Gefahr, auf der Straße verhaftet zu werden. Wasser, Lebensmittel, Schutz gegen Kälte, Hitze und Regen, alles fehlt. Immerhin aber gibt es Hilfe und menschliche Nähe durch die Kirche in Marokko und lokale Freiwillige. Von ihrem Elend erzählen sie jedoch nicht, wenn sie Kontakt mit der Heimat haben – zu groß sind Scham und Enttäuschung über ein solches Dasein. So endet für viele der Traum ihres Lebens nicht erst an den dreifachen, meterhohen und brutal bewachten Zäunen Europas in Afrika oder im Meer in den Booten der marokkanischen Marine, sondern schon weit davor.

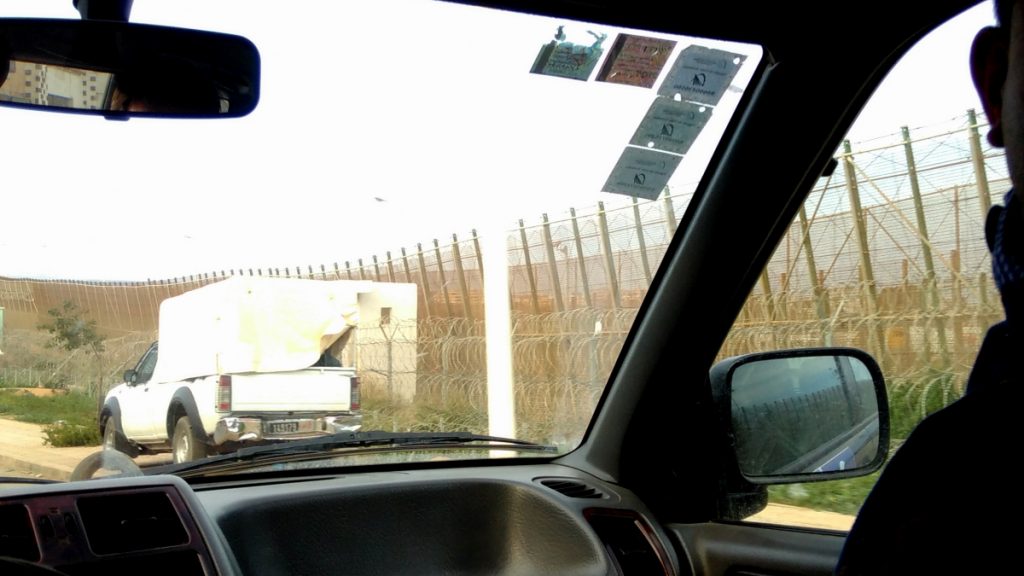

Marokko übernimmt damit für Europa das schmutzige Geschäft, mit aller Gewalt die Menschen von seinen Toren fernzuhalten. Der Anblick der Grenzanlage in Nador erschreckt: meterhohe Zäune mit messerscharfem Stacheldraht, Kameras und Sensoren, dazwischen Gräben mit Posten der marokkanischen Armee und auf spanischer Seite die Patrouillen der Guardia Civil. Die letzten beiden Zäune gehören bereits zu Spanien. Sie haben jeweils kleine Türen, durch die beide Seiten Zugang zueinander haben. Wie diese Türen genutzt werden, ist auch Teil der Geschichte, wie es zu den gebrochenen Beinen meines Gesprächspartners kam: in der Nacht des 25. Dezember 2017 hatte er sich in einer großen Gruppe von Leidensgenossen aus den Bergen zum Zaun aufgemacht und es war ihm, so unvorstellbar dies physisch erscheint, mit einigen wenigen tatsächlich gelungen, innerhalb der maximal 5 Minuten bis zum Erscheinen der alarmierten Patrouillen alle drei Zäune und Gräben zu überwinden. Der letzte Zaun war jedoch fatal, denn beim Sprung sechs Meter hinunter brach er sich beide Beine. Er hatte spanisches Territorium erreicht, immerhin, aber seine Gefährten konnten nichts mehr für ihn tun. Sie mussten vielmehr so schnell wie möglich ins sichere Stadtgebiet von Melilla. Dort konnten sie ihr „Boza“ feiern, denn so lautet der nahezu magische Freudenruf all derjenigen, die es per Land oder Meer tatsächlich nach Europa geschafft haben. Der Ruf „Boza“ verbindet alle Migranten, gleich welcher Herkunft, in ihrer unerschütterlichen Gewissheit, dass sie eine bessere Zukunft haben werden. Ihm jedoch war dies verwehrt. Hilflos musste er liegenbleiben, rund fünf Stunden, längst entdeckt vom spanischen Grenzschutz, der nichts für ihn unternahm. Dann geschah das mit ihm, was man in Spanien „las devoluciones en caliente“, also die „heißen“ Abschiebungen nennt: ohne dass er irgendwelche Möglichkeiten bekam, in Europa Schutz und Aufnahme zu erbitten, wurde er von Spanien einfach durch die besagten Türen der marokkanischen Polizei zurück übergeben. Ein klarer Verstoß gegen die europäische Menschenrechtscharta, noch dazu gegenüber einem Verletzten. Leider geschieht dies hier allzu oft.

Erst im Oktober 2017 noch hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in erster Instanz Spaniens Haltung in einem ähnlichen Fall als klaren Verstoß verurteilt. Die spanische Regierung hat nun Rechtsmittel dagegen angekündigt. Schließlich handelt ja auch sie, genau wie Marokko, lediglich stellvertretend für die Europäische Union. Spanien macht sich also für die Union die Hände damit schmutzig, die Festung Europa möglichst uneinnehmbar zu machen. Wir in Deutschland sind weit weg und können gut verdrängen, wofür auch wir Verantwortung tragen. Hier in Nador jedoch ebenso wie auf der europäischen Seite in Melilla hat man dieses Drama täglich unmittelbar vor Augen. Und es kennt eigentlich nur Verlierer, denn auch die Grenzschützer auf beiden Seiten sind in permanenter Anspannung und unter hohem emotionalem Stress. Mein Gesprächspartner müsste nun eigentlich entmutigt und verzweifelt sein – doch er ist es mitnichten. „Es war einfach nicht mein Tag“, sagt er und fügt hinzu „- doch dieser wird kommen!“ Mit diesem Eindruck verabschiede ich mich: welche eine Stärke, welch ein Glaube an das Leben und welche Hoffnungskraft! Und welche Ignoranz, sich dem mit aller Macht entgegenstemmen zu wollen. Migration wird sich auch weiterhin ihre Wege suchen, koste es, was es wolle. Das ist eine Erfahrung der Menschheitsgeschichte, menschliche Mobilität gehört konstitutiv dazu. Migranten brauchen daher auf ihrer Reise den Schutz der Menschenrechte, nicht Gewalt.

Niemand sollte auf der Welt an Hunger leiden .. schade das man es nicht hinbekommt!