Lange hat die Jugend Afrikas bei der Wahl ihrer Kleidung Richtung Westen geschielt. Das ändert sich gerade gewaltig. Afrikanische Mode-Designer erobern mit lokalentworfener und produzierter Kleidung den Markt.

Es war das wohl schwierigste Gespräch in Franck Youbis Leben. „Vater, ich werde keine Häuser bauen“, verkündete der Sohn das vorzeitige Aus seines Architektur-Studiums, „ich werde Mode-Designer.“ Der Vater erschrak. Das bisherige Studium lief doch sehr erfolgreich, bereits seit drei Jahren. Wie wollte sein Sohn mit Mode, dieser in Kamerun so brotlosen Kunst, seinen Lebensunterhalt bestreiten, gar eine Familie ernähren können? Und überhaupt: War die ganze Branche nicht irgendwie unmännlich? Sieben Jahre später sitzt Youbi, inzwischen 31 Jahre alt, zwischen Nähmaschinen in seinem Studio am Stadtrand von Kameruns Wirtschaftsmetropole Douala. Er erinnert sich an diese schwierigen Stunden und die ewigen Diskussionen. Dann lächelt er. „Inzwischen weiß auch mein Vater, dass es die richtige Entscheidung war“, sagt er. Der Weg, der hinter ihm liegt, war nicht einfach – der Weg, den er vor sich hat, wird es auch nicht sein. Doch sein Modelabel „Sassap“ ist heute vor allem mit knallbunter Straßenmode in Kameruns Jugendszene fest etabliert. Er beschäftigt zehn Mitarbeiter, fünf davon in Vollzeit. „Wir haben uns unseren Platz erobert“, sagt Youbi.

Ein Kampf um jeden Kunden ist es jeden Tag. Sobald eine neue Kollektion fertig ist, organisiert Sassap kleine Feste für die Community und für Freunde. 500 Menschen versuchen sie direkt zu erreichen, alle anderen über Mundpropaganda. In Douala, so erzählen es viele Designer, machen die Menschen ihre Kaufentscheidungen vom persönlichen Kontakt abhängig. Ein hartes Geschäft, gerade jetzt, wo die englischsprachigen Regionen Kameruns gewaltsam um ihre Unabhängigkeit kämpfen. Der Konflikt mit den Truppen der frankofon dominierten Regierung wird Hunderte Kilometer von Douala entfernt ausgetragen, doch er droht auch hier die Wirtschaft zu ersticken.

Aber Youbi, ein hoch aufgeschossener, stolzer Unternehmer, ist an Widrigkeiten gewöhnt. Sie gehören für ihn dazu. Sein Jahresumsatz liegt bei umgerechnet 6.000 Euro, der Gewinn bei 3.000 Euro – sein Label investiert in seine Infrastruktur und verzichtet auf jeglichen Luxus. Das Studio liegt in einem renovierungsbedürftigen Wohnblock. Derzeit gibt es kein fließendes Wasser, sie müssen es in großen Kanistern die Treppen hochschleppen. Aber Strom ist da. Und Kreativität. Ausdauer. Das reicht vorerst.

Zuletzt ging es trotz der wirtschaftlichen Krise in Kamerun bergauf für Franck Youbis Label – auch wegen der Unterstützung von MISEREOR, das über die örtliche Partnerorganisation CODAS-Caritas zahlreiche Mode-Designer wie ihn logistisch und fachlich unterstützt. Mit dieser Unterstützung konnte Youbi sich neue Maschinen kaufen, sodass er jetzt mit der Qualität der zahlreichen importierten Modeprodukte konkurrieren kann. „Ich bin sicher“, sagt er voller Optimismus, „in zehn Jahren werden wir unsere Mode weltweit verkaufen.“

Mit dieser Einstellung haben es in den vergangenen Jahren viele afrikanische Designer nach oben geschafft. Der in Nigeria geborene Duro Olowu macht weltweit von sich reden, seine Entwürfe wurden von Prominenten wie der ehemaligen First Lady Michelle Obama, der Schauspielerin Uma Thurman und der Sängerin Solange Knowles getragen. Seine Landsfrau Folake Folarin-Coker war die erste Afrikanerin, deren Arbeit zwei Jahre in Folge bei der „New York Mercedes Fashion Week“ präsentiert wurde. Das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ listet sie als eine der einflussreichsten afrikanischen Frauen.

Immer mehr Mode-Designer des Kontinents versuchen, in diese großen Fußstapfen zu treten. Oder zumindest ihren Lebensunterhalt mit der Produktion von Mode zu bestreiten – und dabei dem Mainstream von nach Afrika expandierenden Fast-Fashion-Konzernen wie „H&M“ afrikanische Identität und Individualität entgegenzusetzen. Viele nutzen dafür lokal produzierte Stoffe und helfen bei der Wiederbelebung der Textilbranche. Noch immer sind knapp zwei Drittel der afrikanischen Exporte Rohstoffe oder kaum verarbeitete Produkte. Bei der dringend nötigen Industrialisierung des Kontinents ist die Bekleidungsindustrie wegen vergleichsweise geringer Investitionskosten ein geeigneter Startpunkt mit enormem Beschäftigungspotenzial. Das gilt auch in Asien für Länder wie Bangladesch und Vietnam, wo seit Etablierung der Textilindustrie auch das verarbeitende Gewerbe in anderen Bereichen gewachsen ist. In Afrika dagegen gingen in der Textilbranche während der vergangenen 20 Jahre Hunderttausende Jobs verloren. Die Gründe waren Marktliberalisierungen und zunehmende Importe aus Asien – von dort werden sogar Stoffe für traditionelle afrikanische Kleider eingeführt. Mireille Nemale macht das wütend. „Wir haben es selbst in der Hand, das zu korrigieren“, sagt die 70-Jährige und wohl erfahrenste Mode-Designerin Kameruns. Über 200 Mode-Designer hat sie an ihrer Akademie ausgebildet und führt darüber hinaus auch nach einem halben Jahrhundert in der Branche erfolgreich mehrere Boutiquen in Douala.

Lange habe die Jugend des Kontinents bei der Wahl ihrer Kleidung Richtung Westen geschielt, sagt Nemale. Doch in den vergangenen Jahren habe es in Kamerun und einigen anderen Ländern mit der Unterstützung örtlicher Prominenter einen Sinneswandel bei den Konsumenten gegeben – seitdem würde verstärkt lokal entworfene und produzierte Kleidung gekauft. „Wir haben auf Festivals und in Kampagnen vehement für unsere Leute geworben“, sagt sie, „aber das kann nur der Anfang sein.“

Mancher Minister in Kamerun zittert vor ihr. Sie scheut sich nicht, die Mächtigen persönlich zu kritisieren, wenn diese ihre Anzüge in Europa statt vor Ort kaufen. Oder weit langsamer als Länder wie Ruanda oder Nigeria gesetzlich gegen den Import von Gebrauchtkleidung aus Industrienationen vorgehen – einer der Gründe für den Niedergang der örtlichen Mode- und Textilindustrie. Auch in Kamerun hat das Parlament ein Importverbot beschlossen. Umgesetzt ist das Gesetz aber noch immer nicht.

Wer sich in diesem Umfeld durchsetzt, der muss zäh sein. Wie Christel Nzitchoum, 37. Sie betritt mit zwei Models an der Seite das rustikal-charmante Strandrestaurant „Le Dernier Comptoir Colonial“ und zeigt einige der aufwendigen Entwürfe ihres Labels „Cousin“ – ein spektakulärer Mix von Einflüssen aus Kamerun, ihrer Ausbildung in Indien und dem Senegal sowie einigen Jahren Berufserfahrung in den USA. Ihre Eltern, ein Lehrer und eine Schneiderin, investierten jeden verfügbaren Cent in ihre Ausbildung.

Wenn du es hier schaffst, dann kannst du es überall schaffen, sang Frank Sinatra einst über New York. Douala, möchte man anmerken, ist das schwierigere Pflaster. „Dort ist mein Herz, meine Heimat, meine Inspiration“, sagt Nzitchoum. Ihre Verkäufe sind wegen des Unabhängigkeitskampfes in den englischsprachigen Provinzen Kameruns um die Hälfte eingebrochen, anders als in Ländern wie Äthiopien oder Ruanda gibt es für Existenzgründerinnen wie sie keine Regierungsunterstützung. Auch die Banken gewähren nur selten Kredite – und wenn, dann mit enormen Zinssätzen.

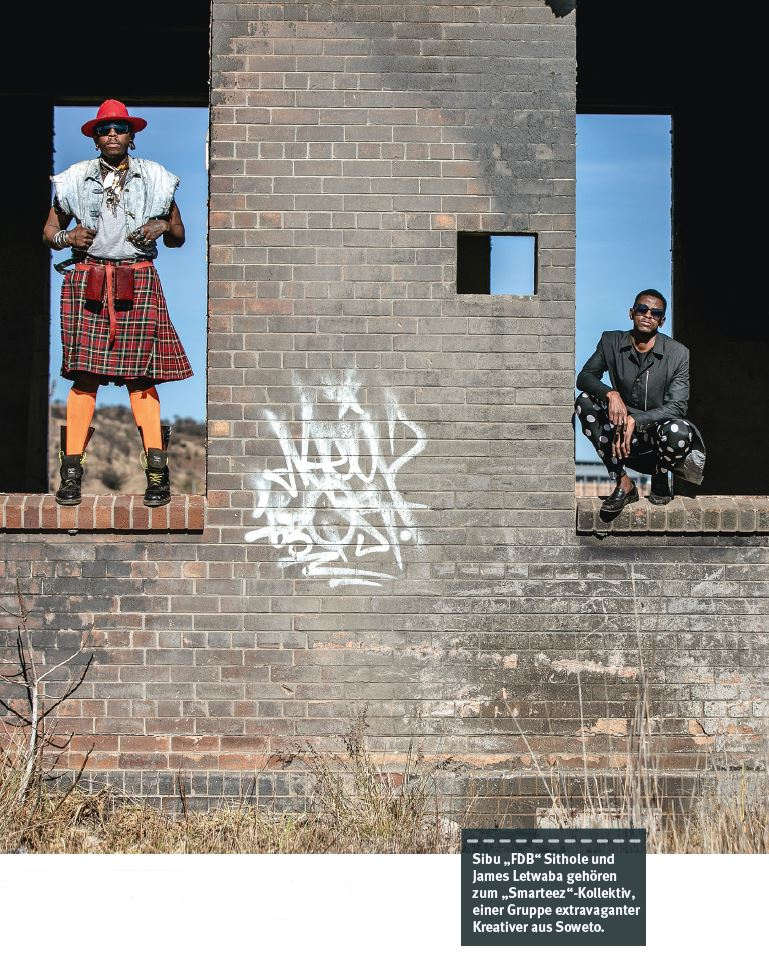

„Ich schaffe es auch so“, sagt die Designerin, deren Firma immerhin einen Jahresprofit von umgerechnet 18.000 Euro erwirtschaftet. Ein Outfit ihres Labels kostet über 200 Euro, in der gehobenen Mittelschicht gibt es trotz Krise genügend Kunden, die bereit sind, diesen Preis zu zahlen. Langfristig strebt sie die Massenproduktion an. Die Mode Kameruns verdiene es, auch auf anderen Kontinenten gezeigt zu werden. „Ich möchte dafür die Botschafterin sein“, sagt Nzitchoum selbstbewusst. Dieses Potenzial findet man in vielen Ländern Afrikas. In Südafrika zum Beispiel, wo es besonders in Soweto, dem größten Township, eine faszinierende Szene junger Designer gibt. Unter ihnen ist niemand charismatischer als der dutzendfach tätowierte Sibu „FDB“ Sithole, 35, der auf der „Soweto Fashion Week“ im Mai dieses Jahres zu den am meisten gefeierten Künstlern zählte.

Seine Kleidung verkauft er in einem trendigen Geschäft auf der Vilakazi-Street. Eine Top-Adresse. Einst lebte ein paar Häuser weiter unten Nelson Mandela, heute ist die Straße gleichermaßen Anlaufpunkt für Touristen wie für Johannesburgs Mittelschicht. Berühmt wurde Sithole als Gründungsmitglied des „Smarteez“-Kollektivs, einer Gruppe junger Kreativer, die es sich vor einigen Jahren zur Aufgabe machte, einen eigenen extravaganten Stil zu etablieren.

„For Da Bourgeoisie“, war sein selbstironisches, mit Slang formuliertes Motto: im Dienste des Bürgertums. Die Abkürzung davon – FDB – ist heute sein Markenname. Wer mit Sithole durch die Straßen des Townships läuft, kommt kaum weiter, weil er immer wieder angesprochen wird. Es gibt kaum jemanden, der ihn nicht kennt. Trotz der schillernden Outfits betreibt auch Sithole sein Studio in bescheidenen Verhältnissen. Mit dem Designer James Letwaba, 28, teilt er sich eine kleine Hütte mit Wellblechdach in einem Hinterhof. Zwei nackte Glühbirnen an der Decke, Nähmaschinen, Büsten, Regale mit Hunderten von Fäden. Überall liegen teils fertige, teils halbfertige Entwürfe. An der linken Hand trägt Sithole 22 Ringe, an der rechten keinen einzigen, „das ist meine Arbeitshand“. Mit ihr hält der Designer jetzt eine gewaltige Schere und schneidet immer neue Ideen in die Stoffe, jeden Tag, an den Fingern hat er dicke Hornhaut. Er fasst sich an die Stirn: „Hier drin habe ich mein Skizzenbuch.“ Die größte Inspiration sei für ihn das Werk des verstorbenen deutschen Modeschöpfers Karl Lagerfeld. Aus Lautsprechern tönt seltsame Musik, die er als mongolischen Kehlkopfgesang vorstellt.

Nebenbei arbeitet Sithole als DJ, doch er ist zuversichtlich, bald allein von seiner Mode leben zu können. „Die Leute in Soweto lieben Individualität, Mode ist für uns enorm wichtig“, sagt er. Die südafrikanische Regierung unterstützt die Branche, sie finanziert zunehmend Fashion Shows, bei denen sich aufstrebende Unternehmer wie Sithole etablieren und vermarkten können. Sie verspricht Zehntausende neue Jobs in der Textilbranche – wenngleich die Produktion zuletzt vier Jahre in Folge geschrumpft ist. Im vergangenen Jahr sogar um 2,4 Prozent. Der Weg zum nachhaltigen Erfolg bleibt also steinig. Sithole lernte sein Handwerk an einer Modeakademie. Als sich die Familie die Gebühren nicht mehr leisten konnte, ließ er sich von seinen Kommilitonen die Notizen des Unterrichts zum Zaun der Schule bringen – und lieferte so gute Arbeit, dass er die Ausbildung mit einem Stipendium doch noch beenden konnte. So individuell wie er sollen auch seine oft maßgefertigten Outfits bleiben, die als Unikate umgerechnet rund 120 Euro kosten.

Im Soshanguve-Township nördlich von Pretoria träumen die Designer von „Konka Republic“ dagegen von der großen Verbreitung ihrer Ware. Die Designer Muzi Hlophe, 33, und Reason Vilakazi, 32, kennen sich seit ihrer Kindheit. Sie sind auf Denim-Stoffe spezialisiert, mit Leder kombinierte Jeans-Outfits, die bei der urbanen Jugend enorm populär sind. „Die Leute sehen unsere Kleidung in den sozialen Netzwerken und bestellen sie anschließend auch darüber“, sagt Hlophe. Der südafrikanische Markt gehört zu den attraktivsten Afrikas, nirgends sonst sind internationale Modemarken so präsent.

Doch davor sei ihm „nicht bange“, sagt Vilakazi, „niemand tut, was wir tun.“ Prominente DJs tragen seine Outfits, täglich kommen neue Kunden vorbei. Derzeit entwickelt das Label einen eigenen Webshop, in der Zukunft wollen sie mit einer großen Supermarktkette kooperieren. Zugang zur Finanzierung durch Banken haben auch sie mangels Kreditsicherheiten nicht. Dafür aber unerschütterlichen Optimismus. „Selbst die Ärmsten der Armen legen größten Wert auf ihre Würde“, sagt er, „und individuelle und erschwingliche Kleidung verleiht Würde.“ Auch Designer Franck Youbi aus Kamerun bleibt zuversichtlich und vertraut auf seinen Aufstieg. Es sei doch einfach, sagt er: Wenn man sich für etwas entscheide, müsse man es durchziehen. Egal wie. Manchmal, wenn die Geschäfte nicht so laufen, schleichen sich in ruhigen Momenten auch bei ihm Zweifel ein. „Dann erinnere ich mich daran, wie sehr ich diesen Job liebe“, sagt er, „und es geht weiter.“

Über den Autor: Christian Putsch gilt im Freundeskreis nicht unbedingt als Mode-Ikone, aber als einer, der Kreativität zu schätzen weiß. Die ist ihm während seiner zehn Jahre als Afrika-Korrespondent der WELT oft begegnet, selten aber so intensiv wie bei der Recherche über Mode-Designer in Südafrika und Kamerun. Aufgewachsen ist der 40-Jährige in Wuppertal, nun lebt er in Kapstadt.

Über die Fotografin: Karin Schermbruckerlebt und arbeitet als freie Fotografin in Kapstadt/Südafrika.

Dieser Artikel erschien zuerst im Misereor-Magazin „frings.“ Das ganze Magazin können Sie hier kostenfrei bestellen >