Am 1. Juli stirbt Santiago Manuín, ein indigener Führer des Volkes der Awajún aus dem amazonischen Regenwald in Perú, an den Folgen des Coronavirus. Weit über die Landesgrenzen hinaus war Manuín bekannt geworden, da er eine entscheidende Rolle im sogenannten Baguazo spielte. Der sich in der amazonischen Stadt Bagua ereignende sozial-ökologische Konflikt Baguazo gehört zu den größten und gewalttätigsten, der sich in den letzten Jahren zwischen indigenen Gemeinschaften, multinationalen extraktiven Konzernen und dem Staat in Perú ereignet hat.

Hintergrund der Auseinandersetzungen war ein Gesetzesbeschluss des damaligen Präsidenten Alan Garcia zugunsten der Holz- und Ölindustrien, die immer weiter in die indigenen Gebiete vordrangen – unter Missachtung von Menschen- und Umweltrechten. Gegen die Protestaktion der indigenen Bevölkerung zur Verteidigung ihrer Territorien und ihres Lebens, die Santiago Manuín maßgeblich anführte, ging die Polizei gewaltsam vor. Die Proteste am 5. Juni 2009 hatten 33 Tote zu verzeichnen. Der Tod von Santiago steht stellvertretend für den Schmerz und das Leid sowie die Unterdrückung, die die indigene Bevölkerung tagtäglich erfährt. Zudem sind gerade die indigenen Dorfgemeinschaften in der gegenwärtigen Corona-Krise einer Ansteckung durch das Virus schutzlos ausgeliefert.

Die Pandemie der Armen

Die Corona-Krise trifft nicht alle gleich, sondern es handelt sich um eine Pandemie der Armen, das Virus und seine „Kollateralschäden“ betreffen vor allem die durch den globalen Kapitalismus verarmten Länder und Bevölkerungsgruppen. In den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas zeigen sich seit Wochen schon die dramatischen Auswirkungen. Und ebenso gehören in den USA vor allem schwarze Menschen und lateinamerikanische Migrantinnen und Migranten zu den meist Infizierten. Obwohl einige der Länder sehr schnell einen Lockdown einführten, konnte eine weite Verbreitung des Virus nicht verhindert werden, denn die Auferlegung der Quarantänemaßnahmen berücksichtigt weder sozio-ökonomische Lebensrealitäten noch kulturelle Besonderheiten. Ein Großteil der Menschen ist von Hunger, Krankheiten und Sterben nochmals drastischer betroffen.

Die Corona-Krise trifft nicht alle gleich. Es handelt sich um eine Pandemie der Armen. Das Virus und seine „Kollateralschäden“ betreffen vor allem die durch den globalen Kapitalismus Verarmten.

Die Pandemie des „Corona-Kapitalismus“, wie die kanadische Umweltaktivistin Naomi Klein die Krise bezeichnet, gliedert sich ein in die Reihe bereits bestehender lebensverachtender Pandemien. Dazu gehören u.a. die Pandemie des Machismo und Patriarchats mit seiner zunehmenden Gewalt an Körpern von Frauen und nicht-heterosexuellen Menschen. Studien haben gezeigt, dass die Zahl sexistischer Gewalttaten und Frauenmorde in der Zeit der Quarantäne deutlich angestiegen ist. Ebenso gehören dazu auch die Pandemien der Unsicherheiten (zunehmende Kriminalität, ungesicherte Lebensverhältnisse) sowie die Pandemie der Privatisierung globaler Grundrechte wie Gesundheit, Bildung und Wohnraum. Und nicht zu vergessen, die Pandemie des ungezügelten Raubbaus an der Natur, dem Extraktivismus in vielfältigen Territorien.

Gewinner und „Überflüssige“

Im „Corona-Kapitalismus“ wird nicht nur deutlich, dass die Ärmsten und Ausgeschlossenen besonders von der Krise betroffen sind und die Krisenbewältigung ganz im Sinne und zugunsten der Wohlhabenden stattfindet, wie z. B. Rettungspakete und Konjunkturprogramme zeigen. Auch zeigt sich auf brutale Weise, dass das Sterben zu einem weltweiten Phänomen und zum Teil einer Politik geworden ist, die im Dienst des Kapitals und nicht der Sicherung des Gemeinwohls und der Förderung von gutem und würdigem Leben für alle steht. Kriege, Geno- und Ecozide, „Flüchtlingskrisen“ sowie voranschreitende Verarmung von ganzen Bevölkerungsgruppen sind Teil staatlicher Politiken, durch welche diejenigen Bevölkerungsteile „eliminiert“ werden, die keinen „Nutzen“ mehr für die Reproduktion des globalisierten Kapitalismus haben.

Angesichts dieses Krisenszenariums stellt sich die Frage: Wie kann Hoffnung wider alle Hoffnungslosigkeit nicht nur verkündet werden, sondern auch zu einer Praxis politischer und gesellschaftlicher Veränderungen antreiben?

In dieser „Nekropolitik“, wie sie beispielsweise der kamerunische Politologe und Historiker Achille Mbembe analysiert, werden Menschen bewusst dem Sterben überlassen oder gar ausgesetzt. Es handelt sich dabei um Millionen von „Überflüssigen“ des Systems, um diejenigen, die nicht gewinnbringend sind oder dem System gar im Wege stehen. Neue Staatsregime sind entstanden, die die Macht über den Tod ergriffen haben bzw. diesen „verwalten“ und die Bevölkerungen in Bürger*innen und Nicht-Bürger*innen einteilen. Im globalen Kontext kapitalistischer Neoliberalisierung wurde staatliche Politik ihrer Normativität beraubt und für dieses System des Todes instrumentalisiert.

Widerstand gegen die Politik des Todes

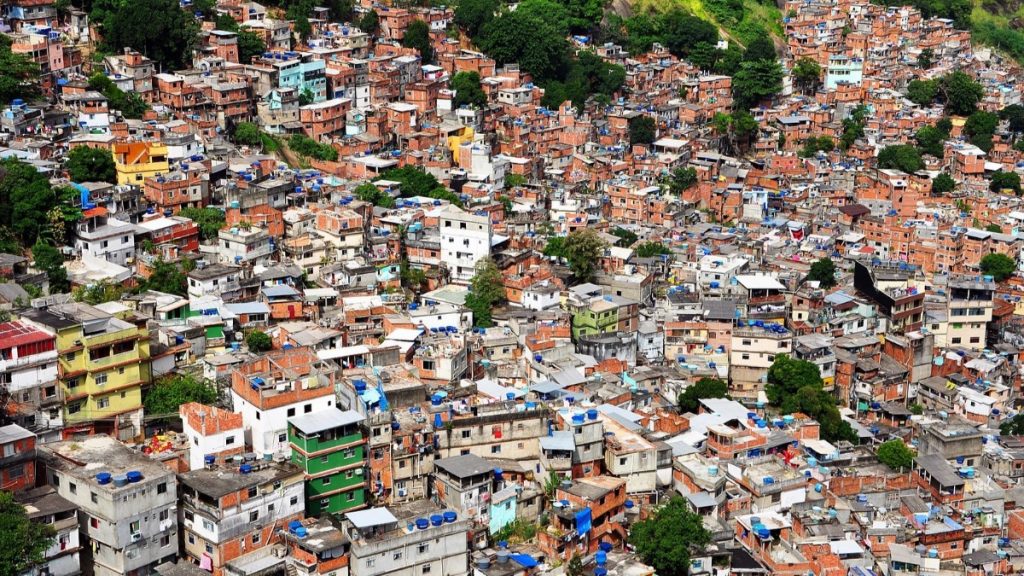

Gegenwärtig zeigt sich dieses zum Himmel schreiende „Sterben lassen“ der arm Gemachten besonders drastisch unter indigenen Gemeinschaften wie z. B. in Amazonien oder in den Armenvierteln der Megastädte. An diesen Orten der „Vergessenen“ bzw. als unbedeutend Geltenden der Geschichte mangelt es an ausreichender Gesundheitsversorgung sowie einer Infrastruktur, die hygienische Bedingungen zum Schutz vor Infektionen ermöglicht. Gleichzeitig werden gerade in Zeiten der Corona-Krise und mit der Begründung der wirtschaftlichen Reaktivierung Bergbauprojekte gefördert und Gesetzesänderungen zugunsten der Unternehmen vorgenommen. Lokale indigene Gemeinschaften, die ihre Territorien vor dem gewaltvollen Eindringen großer, oftmals multinationaler Konzerne verteidigen, stellen für den an Kapitalinteressen orientierten Raubbau ein „Hindernis“ dar. Und so ereignet sich durch die „stille Gewalt“ der COVID-19-Pandemie ein langsam voranschreitender Ethnozid in Amazonien und auch in anderen Teilen der Welt.

Angesichts dieses Krisenszenariums stellt sich die Frage: Wie kann Hoffnung wider alle Hoffnungslosigkeit nicht nur verkündet werden, sondern auch zu einer Praxis politischer und gesellschaftlicher Veränderungen antreiben? Welche sozial-ökologischen Gegenentwürfe sind notwendig, um der neoliberalen Ideologie des Todes etwas entgegen zu setzen? Wie kann die dramatische Krise der gesellschaftlichen Naturverhältnisse wirklich erkannt werden und ins Bewusstsein dringen, um so zum unmittelbaren Handeln zu bewegen?

Eine Ethik des Lebens von den Rändern her denken

Papst Franziskus schlägt in seinem Lehrschreiben Laudato si’ (2015) einen grundlegenden Paradigmenwechsel vor. Dabei unterstreicht er die Notwendigkeit, unseren technokratischen Blick auf die Welt – verbunden mit einem linearen Fortschritts- und Entwicklungsverständnis, das in einem modernen, von der Natur entfremdeten Verhältnis und der Ideologie des „Immer-mehr“ begründet liegt – hinter uns zu lassen. Stattdessen gilt es, das Leiden der Erde als unser eigenes Leiden zu begreifen und so ein Bewusstsein für die innere Verbundenheit aller mit allem wieder zu gewinnen. Dies ist gewiss kein neuer Gedanke. Die Idee einer integralen Ökologie gründet in der Kosmovision indigener Völker, deren Gemeinschaften von der Idee der Reziprozität ausgehend leben und arbeiten. Dabei bezieht Wechselseitigkeit sich sowohl auf die Mitglieder der Gemeinschaft, die sich solidarisch unter der Perspektive des Gemeinwohls organisieren, als auch auf das Zusammenleben im Territorium mit der Natur. Ebenso haben ökofeministische Theologien anschließend an diesen Gedanken der Verbundenheit aller mit allem die Zerstörung der Erde in einen Zusammenhang mit der zerstörerischen Gewalt an unterworfenen Körpern, insbesondere Frauenkörpern, weitergedacht.

Es gilt, das Leiden der Erde als unser eigenes Leiden zu begreifen und so ein Bewusstsein für die innere Verbundenheit aller mit allem wieder zu gewinnen.

Die zivilisatorische Krise der eurozentrischen Moderne fordert uns heraus, unsere Weltanschauung dahingehend zu verändern, dass nicht der Mensch als vermeintliche „Krone der Schöpfung“ im Mittelpunkt steht, sondern das Leben insgesamt. Lernen können wir dabei von den Sichtweisen und Praktiken derjenigen, die seit Jahrhunderten marginalisiert und unterdrückt werden, von Weisheiten und Traditionen indigener Völker, von Frauen, von Migrant*innen, von all denjenigen, die alternative, solidarische Organisationsformen im Horizont der Utopie entwerfen, ein gutes und würdiges Leben für alle zu ermöglichen. Unter diesem Anspruch müssen gerade jetzt solidarische Bündnisse und Netzwerke, die ethische und sozial-ökologische Forderungen entwickeln, die das Leben in den Mittelpunkt stellen, über Grenzen hinweg geknüpft werden. In der Stärkung dieser widerständigen Kräfte kann dem herrschenden System des Todes etwas entgegengesetzt und die Hoffnung auf eine ganz andere, lebensbejahende „Normalität“ aufrechterhalten werden.