Die Coronavirus-Pandemie hat unser Leben radikal verändert und prägt nach wie vor unseren Alltag. Global betrachtet ist keine Entspannung in Sicht: Brasilien und Indien entwickeln sich zu neuen Hotspots der Pandemie. Zudem könnte in Afrika das Schlimmste noch bevorstehen.

Während die Krise unser hervorragendes Gesundheitssystem an seine Grenzen bringt, müssen Menschen, die kaum oder keinen Zugang zu ärztlicher Versorgung oder Medikamenten haben, mit weitaus dramatischeren Folgen rechnen. In diesem Beitrag berichten MISEREOR-Mitarbeitende über die aktuelle Situation in den Ländern, in denen Partnerorganisationen tätig sind.

Zu den Beiträgen

- Situation von Dalits in Indien

- Situation in Nord-Potosí/Bolivien

- Situation in Pakistan

- Situation in Peru

- Situation im Tschad

- Situation in Guerrero/Mexiko

- Situation in Syrien und im Libanon

- Situation in Mexiko

- Situation in Nepal

- Situation in Bolivien

- Situation in Guatemala

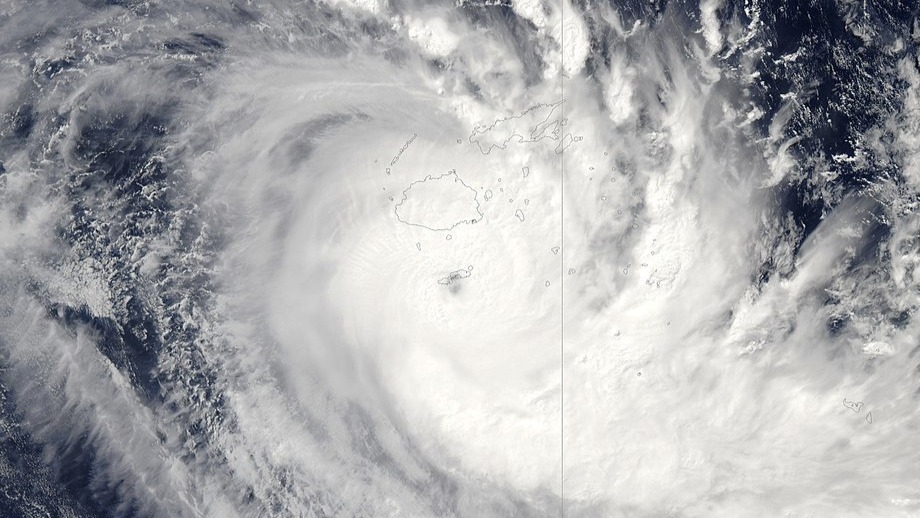

- Situation in Fidschi

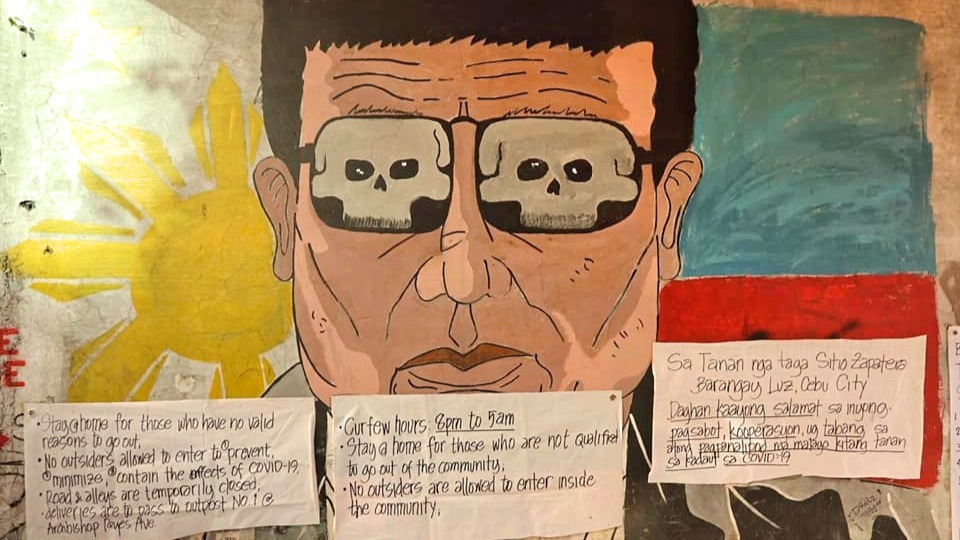

- Situation in den Philippinen

- Situation in Simbabwe

- Situation in Sri Lanka

- Situation in Indien

- Situation in Timor-Leste

- Situation in Nord-Nigeria

- Situation in Südafrika

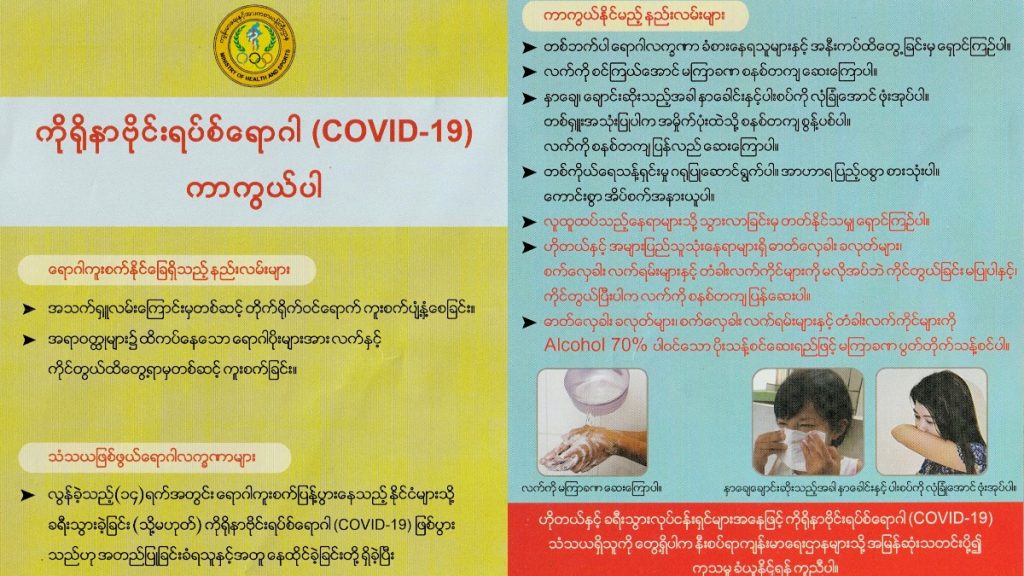

- Situation in Myanmar

- Situation in Bangladesch

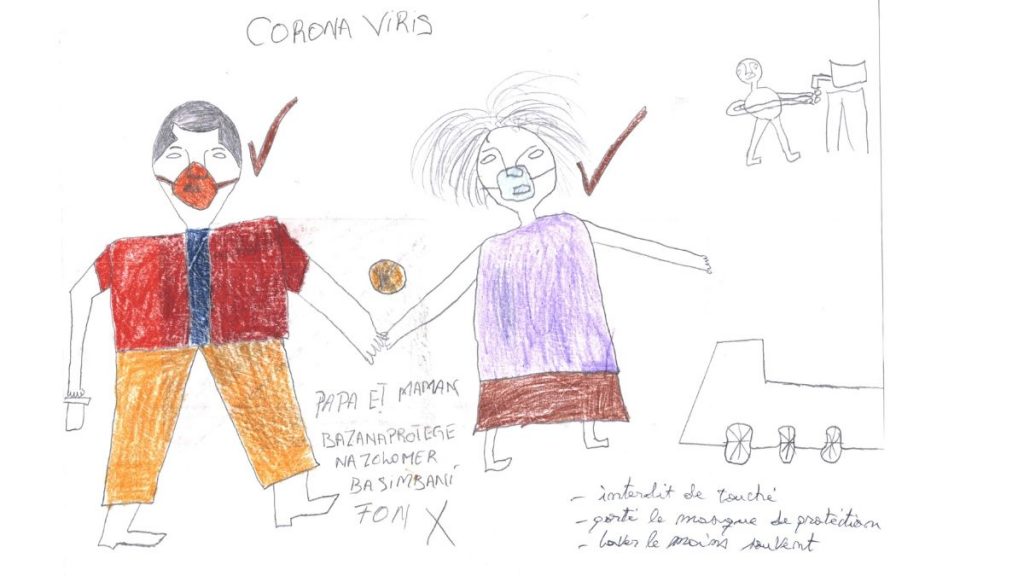

- Situation in der Demokratischen Republik Kongo

- Situation in Madagaskar

- Situation in Brasilien

Dalits in Indien

In Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie zeigt sich Indiens gesellschaftliche Spaltung in Form von Diskriminierung, Kasten- und Religionsidentität besonders deutlich. Menschen lehnen in der Quarantäne Essen ab, das von Dalits zubereitet wurde, Sanitärarbeiterinnen und -arbeitern wird Trinkwasser verweigert, Corona-Schutzausrüstungen werden ihnen verwehrt.

Corona und Kastendiskriminierung

Gerade vor diesem Hintergrund ist der Fall von Frau Selvi besonders skandalös. Sie rief als Vorsitzende der Selbstverwaltung eines Dorfes im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu eine Sitzung zur Corona-Situation vor Ort ein und versorgte zuallererst Sanitärarbeiterinnen und -arbeiter mit Schutzausrüstungen. Daraufhin beleidigte und schlug ein Kastenangehöriger sie öffentlich, weil sie sich als Dalit-Frau herausgenommen hatte, Entscheidungen im Beisein von Höherkastigen zu treffen. Nun hat Frau Selvi Anzeige gegen den Mann erstattet und kann sich auf das Gesetz zur Verhinderung von Gräueltaten gegenüber Dalits und Adivasi berufen. Sie wird dabei von der National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR) unterstützt.

Staatliche Versorgung verweigert

Bereits im Mai hatten indische und internationale Medien berichtet, wie Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter in Notunterkünften interniert und mit gefährlichen Chemikalien eingesprüht wurden. In einem Indien ohne Corona sind sie unsichtbar, wohl auch deshalb schwankt ihre Zahl zwischen 160 und 400 Millionen (je nachdem auch, ob ihre Familien mitgezählt werden oder nicht). Viele sind Tagelöhner und Angehörige von Dalit- und Adivasi-Gruppen sowie anderer indigener Minderheiten. Insgesamt haben 100 Millionen Dalits nach Aussage renommierter Ökonomen keinen Zugang zu staatlichen Versorgungssystemen, weil die Regierung die längst überholten Daten der Volkszählung aus dem Jahr 2011 heranzieht. Viele von ihnen werden daran gehindert, in ihre Heimatdörfer zurückzukehren. Und wenn sie dort ankommen, sind Gesundheitszentren, Banken, Schulen und andere essentielle Dienstleistungen weit weg von Dalit-Kolonien und Adivasi-Dörfern.

Zunehmende soziale Ungleichheit

Aus Tamil Nadu sind uns fünf Fälle bekannt, bei denen Dalits der Zugang zu Nahrungsmittelversorgung verwehrt wurde. Nachdem die Situation eskalierte, die betroffenen Dalits öffentlich beleidigt und bedroht wurden, erstatteten die Bedrohten Anzeige. Daraufhin stürmten Höherkastige das Haus eines Dalits, bedrohten ihn mit dem Messer und kappten seine Wasserleitung. Einige Tage später wurde der Mann krankenhausreif geschlagen. Auch dieser Fall wird nun von der MISEREOR-Partnerorganisation NCDHR begleitet. Auch andere Partnerorganisationen befürchten, dass die soziale Ungleichheit im Land weiter stark zunimmt. Mit der Spaltung nehmen auch Überwachung, repressive Gesetze und nationalistischer Populismus zu.

Manuela Ott, Koordination Dalit Solidarität in Deutschland, 14.08.2020.

Nord-Potosí/Bolivien

Vermutlich können wir alle uns noch sehr deutlich an den 17. März 2020 erinnern, als hierzulande die ersten Quarantäne-Regelungen eingeführt wurden. Seitdem ist viel passiert; erst recht im globalen Süden und in der Entwicklungszusammenarbeit. Ich möchte hier kurz den Blick auf die Motive und Ansätze des Krisenmanagements in der Entwicklungszusammenarbeit richten. Dabei schaue ich insbesondere nach Nord-Potosí in Bolivien und wie dort „einfache Lösungen“ gefunden werden, die sogar Leben retten.

Auf unserer kurzen Reise durch die Welt des Krisenmanagements begegnen wir Jeremy Maes. Er ist Direktor der Stiftung Fundación Sodis (FS), die in Nord-Potosí, Bolivien, mit indigenen Dorfgemeinschaften in einer der ärmsten Regionen Boliviens zusammenarbeitet. Die FS unterstützt dörfliche Communities, insbesondere indigene, schon seit vielen Jahren in Bildungs- und WASH-Fragen (Water, Sanitation and Hygiene; sicheres Wasser und sanitäre Einrichtungen). Auch der Verein Aktion Sodis aus Aachen ist eng mit der FS verbunden und leistet ehrenamtliche Hilfe.

Krise und Sicherheit

Die NATO beschreibt eine Krise als „instabile und kritische Zeit, aus der ein entscheidender Wandel hervorgeht.“ Diese Definition trifft auch auf die Corona-Pandemie zu. Viele Staaten verwendeten in der Anfangszeit sogar den Kriegsbegriff in der Rechtfertigung ihrer Maßnahmen. Doch bei Corona geht es nicht um (zwischen-)staatliche Krisen. Vielmehr geht es um gesellschaftliche Krisen und Sicherheit, in der jeder und jede Einzelne betroffen ist. Klassisch werden die staatliche, meist äußerliche, und die gesellschaftliche Sicherheit als getrennt voneinander betrachtet. Gerade in der Krisensituation sind sie jedoch zusammenzudenken. Das zeigt auch Art. 3 der UN-Menschenrecht-Charta, in der das Recht auf „Leben, Freiheit und Sicherheit“ festgehalten wird. Die Conference of the Defense Ministers of the Americas im Jahr 2004 ging bereits noch weiter, indem dort Sicherheit auch als Entwicklungsaufgabe mitgedacht wurde. Das Beispiel Nord-Potosí in Bolivien zeigt, dass auch der Entwicklungszusammenarbeit entscheidende Verantwortung zukommt: Die Unterstützung der lokalen Bevölkerung durch intensive Zusammenarbeit von Dorfgemeinschaften und autonomen Lokalregierungen.

Krisenmanagement in Bolivien

Sicherheitsverlust war das Hauptelement der großen Unsicherheits- und Panikstimmungen Mitte März 2020. Im Anschluss ging es darum, Kontrolle bzw. die Handlungskompetenz staatlicher- und gesellschaftlicher Aktionen zurückzugewinnen. In Bolivien sah und sieht sich die staatliche Handlungskompetenz nicht nur durch Corona herausgefordert. Die weiterhin andauernden Konflikte um die Präsidentschaftswahlen lassen die Übergangsregierung zwischen Korruption und gesundheitlicher Notlage pendeln. Für Jeremy Maes von FS sind in diesem Zusammenhang die kommenden Neuwahlen im Herbst unerlässlich, um ein souveränes Krisenmanagement betreiben zu können. Aktuell versucht die bolivianische (Übergangs-)Regierung, mit dynamischen Quarantänen Gefahrenabwehr zu betreiben und sieht die gesellschaftliche Disziplinierung als Hauptachse ihrer Handlungsfähigkeit.

In einem Interview, das ich mit Jeremy geführt habe, beschreibt er die Maskenpflicht, Temperaturkontrollen, Social Distancing, das kontroverse Verbot von Straßenverkäufen und spezielle Schutzanzüge in Läden als einige der Maßnahmen der Regierung. Nicht selten werden die Menschen als gefährliche (weil Überträger) und gefährdete Subjekte betrachtet. Im Krisenmanagement verfolgt die Stiftung FS in Nord-Potosí jedoch einen ganzheitlichen Ansatz:

- Zunächst umfasst es – beispielsweise durch mobile Waschstationen, Handwerkstätten und dem Nähen von Mundschutzmasken – eine Art Gefahrenabwehr.

- Darüber hinaus geht es FS im Krisenmanagement darum, die lokale Bevölkerung zu stärken. Es gibt Maßnahmen wie die Ausbildung von Personal im Gesundheitssektor, Handwasch-Kampagnen durch Plakate und Aufklärung anhand von Radioprogrammen und ein digitales Nachrichtennetz. Anhand partizipativer Methoden gelingt es der Stiftung, die Maßnahmen erfolgreich umzusetzen.

Resilienz und Risikobewusstsein

Eine wichtige Strategie hat die Stärkung der Resilienz zum Ziel und versucht durch gezielte Maßnahmen, die Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit gegenüber COVID-19 zu fördern. Resilienz zielt darauf ab, der Gefährdung durch Verantwortung entgegenzutreten. Maes beschreibt die Dorfbewohnerinnen und -bewohner in diesem Zusammenhang als „die eigentlichen Akteurinnen und Akteure der Verhaltensänderung, die der Krankheit vorbeugen.“ Damit entsteht eine Verantwortungskultur, die sowohl die Eigenständigkeit als auch das Risikobewusstsein stärkt.

Resilienz ist nicht nur ein Ziel für Präventionsansätze. Die Arbeit der FS zeigt, dass Resilienz neben Verzahnung und Mehrdimensionalität auch als ein Hauptkriterium für strukturbildende und entwicklungsfördernde Veränderungsprozesse des Krisenmanagements gilt. Bei der Stiftung führen besonders die WASH-Technologie, der Ansatz zur Gemeindestärkung, die direkte Kooperation mit der Bevölkerung und den lokalen Behörden sowie die Flexibilität der Mitarbeitenden zum Erfolg. In beeindruckender Weise wirken diese Prinzipien mit der Vision zusammen, dass die Dorfbevölkerung längst die Fähigkeit zur Widerstandsfähigkeit besitzt und die FS ihr nur dabei hilft, darauf aufzubauen. Die Eigenständigkeit wird unterstützt, um eine selbsttragende Nachhaltigkeit und eine langfristige Wirkung zu entfalten.

Lehren aus Corona: Blick auf das „Danach“

Kurzfristige Lösungen mit einem Fokus auf Sicherheit, Prävention und Beteiligung sind wichtig, um eine Wiederkehr zur Normalität zu schaffen. Dieses „Danach“ ist im bolivianischen Kontext noch weit entfernt. Und doch hat die Stiftung FS klare Vorstellungen davon, wie diese Rückkehr aussieht. Es solle langfristig und in größeren Dimensionen gedacht werden. Vernetzung sollte integraler Projektbestandteil sein und die Potentiale der intensiven lokalen Zusammenarbeit und Kooperation sollen größere Stellenwerte einnehmen. So soll der Mensch als Ganzes gestärkt werden. Dieses auf Gemeinschaft, Ermutigung und Inklusion basierende Ziel ist genau das, was auch die Projektarbeit von MISEREOR verfolgt.

Die COVID-19-Pandemie lehrt, dass sich Krisen überwinden lassen und alle gemeinsam gestärkt aus ihr hervorgehen können, wenn wir eine Kultur der Vernetzung, der Verantwortung füreinander und internationaler Solidarität leben.

Madeleine-Alisa Wörner, Studierende an der RWTH-Aachen und Teilnehmerin am Seminar „Gerechtigkeit und Frieden“ im Kontext des MA-Studiengangs „Theologie und Globale Entwicklung“, 23.07.2020.

Pakistan

Die COVID-19 Krise stellt die Welt nicht nur vor enorme medizinische Herausforderungen, sondern hat auch massive negative wirtschaftliche und soziale Folgen. Länder wie Pakistan sind davon noch einmal mehr betroffen als europäische Staaten.

© Chris Schmotzer / Aid to Leprosy Patients

Sicher sind Sie in Deutschland über die COVID-19-Pandemie genauso besorgt wie wir hier in Pakistan. Hier ist nicht alles so „geregelt“ wie in Europa. Man muss jeden Tag für viele kleine und große Probleme selbst eine Lösung finden. So haben wir gleich zu Beginn der Krise unsere eigenen Infektionskontrollregeln entwickelt, alle Mitarbeitenden geschult und führen sie bis jetzt konsequent durch. Das kommt Patientinnen, Patienten und Mitarbeitenden zugute. Wir werden in unserem Projekt der gemeindenahen Augenversorgung von MISEREOR unterstützt, indem uns unbürokratisch und sehr schnell mit den nötigen Schutzartikeln geholfen wurde und die Patientenversorgung an jedem Tag gewährleistet werden konnte.

TB und Lepra: schwierige Medikamentenversorgung

Der über Wochen andauernde komplette Stillstand des öffentlichen Lebens und der Verkehrsmittel zwang uns, individuelle, flexible Lösungen für die Tuberkulose- und Leprapatienten zu finden, dass sie ihre Medikamente ohne Unterbrechung bekamen. Unsere Mitarbeitenden kontrollieren jeden Tag, ob alle Tuberkulose- und Leprapatienten wie geplant kommen und greifen sofort ein, falls jemand abwesend ist. Leider wissen wir von vielen anderen Gesundheitseinrichtungen, dass sie Behandlungsabbrüche nicht verhindern. Das wird in den kommenden Monaten zu vermehrten Rückfällen und Antibiotikaresistenzen führen. Einen großen Einbruch gibt es auch im staatlichen Impfprogramm und in der Schwangerenvorsorge.

Gesundheitssystem stößt an Grenzen

Da das staatliche Gesundheitssystem schon in normalen Zeiten überfordert ist, hat die COVID-19-Krise schwere Probleme geschaffen. Zeitweise schlossen die großen Krankenhäuser ihre Ambulanzen komplett und es gab keine Behandlung mehr für „normale“ Krankheiten. Immer wieder kommen Patienten verzweifelt zu uns, nachdem sie in mehreren Krankenhäusern abgewiesen wurden. Wir freuen uns, wenn wir ihnen helfen können, aber es gibt auch verhängnisvolle Situationen.

In den dörflichen Gesundheitsposten werden Patientinnen und Patienten oft nicht behandelt, weil die medizinischen Mitarbeitenden keine oder zu wenig Schutzartikel wie Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel von ihren Gesundheitsämtern erhalten. Wir haben deshalb damit begonnen, in den Gesundheitsposten, in denen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Augenuntersuchungen durchführen, Schutzartikel an alle zu verteilen, damit die Patienten besser betreut werden. Auch viele staatliche Mitarbeitende sind dafür sehr dankbar.

Psychische Gesundheit und häusliche Gewalt

Je länger die Krise dauert, desto mehr wirkt sie sich auf die psychische Gesundheit aus. Mehr Patienten als sonst zeigen auffälliges Verhalten, man sieht mehr Zeichen von häuslicher Gewalt und Vernachlässigung. Besonders auffällig ist, dass viele Patientinnen und Patienten aggressiv sind und „dem medizinischen System“ nicht mehr trauen. Das stellt die medizinischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor besondere Herausforderungen und erfordert Geduld und innere Stärke.

Werden „Armutskrankheiten“ zunehmen?

Oft erstaunt uns, wie viel in solchen Krisenzeiten „trotzdem“ funktioniert. Da alle Geschäfte, außer für Lebensmittel und Medizin, offiziell wochenlang geschlossen waren, gab es große Probleme, wenn dringend Reparaturen erledigt werden mussten. Sehr froh sind wir, dass wir bisher keine Lücken in der Nahrungsmittel- und Medikamentenversorgung hatten.

Wie in Europa fragen auch wir uns, wie es weitergehen wird. Die wirtschaftlichen Folgen für die Menschen sind sehr hart und es wird damit gerechnet, dass die typischen Krankheiten der Armut wie Tuberkulose, Lepra oder Leishmaniase im Land weiter zunehmen werden. Wir beobachten diese Probleme aufmerksam und bereiten uns darauf vor, mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln noch mehr Menschen die nötige Hilfe zu geben.

Dr. Chris Schmotzer, Medizinische Direktorin von Aid to Leprosy Patients, Rāwalpindi/Pakistan, 20.06.2020

Peru

Lockdown Tag 60

Mein 11-jähriger Sohn ist seit 60 Tagen nicht mehr vor die Haustür getreten. Hier in Cusco, Peru, herrscht strikter Lockdown. Etwa vierhunderttausend Einwohnerinnen und Einwohner der historischen Stadt im Andenhochland sind betroffen. Aber Pandemie und Ausgangssperre haben landesweite Konsequenzen: Rund zweitausend Menschen sind in Peru bereits an COVID-19 gestorben. Das Gesundheitssystem gerät an seine Grenzen. In mehreren Städten arbeiten die Krankenhäuser am Limit. Sie können keine Patienten mehr aufnehmen. Viele Menschen müssen abgewiesen werden und versterben zuhause. Bereits 90 Mitarbeitende in einem der zwei COVID-19-Krankenhäuser mit insgesamt 10 Intensivbetten haben sich infiziert.

Krisenpotenzierung

Coronakrise, Wirtschaftskrise, Klimakrise, Krise der Menschheit – diese Reihenfolge scheinen die Krisen zu haben, die wir durchleben und durchleben werden – und doch sind sie alle gleichzeitig da. Die Auswirkungen der einen oder anderen Krise scheinen stärker in einem geographischen Kontext als im anderen. In Deutschland spricht man von Gesundheit versus Wirtschaft. Die Klimakrise – und mit ihr die jungen Menschen, die im vergangenen Jahr durch Schulstreiks auf sie aufmerksam gemacht haben – scheint in den Hintergrund gerückt. Allerdings werden es vor allem diese jungen Menschen sein, die alle Krisen in ihrer ganzen Härte spüren werden.

Humor und Resilienz

Eine Verkäuferin in einem kleinen Supermarkt. Bis vor kurzem hat sie noch Kunsthandwerk an die vielen Touristen in Cusco verkauft. Doch von denen wird auf absehbare Zeit keiner mehr kommen. Sie lacht, als ich anmerke, wie schlimm die Krise Cusco als Touristenhochburg trifft: „Wir haben schon so viele Krisen überstanden, diese werden wir auch noch überstehen“, meint sie daraufhin. Mir selbst ist angesichts der menschenleeren Altstadt Cuscos überhaupt nicht zum Lachen zumute, kenne ich doch selbst viele Menschen, die im Tourismus arbeiten. Und dennoch drückt sie aus, was diesen Kontinent ausmacht: Widerstandsfähigkeit. Gegenüber Krisen, die über die Jahrhunderte hinweg den Menschen hier zugesetzt haben. Vor allem, seitdem Europäer diesen Kontinent, seine Bodenschätze und andere Ressourcen für sich entdeckten. Diese Widerstandsfähigkeit paart sich mit einem unbändigen Sinn für den Augenblick. Dieser drückt sich wiederum darin aus, dass die Menschen in der Krise zusammenrücken – auch wenn der Neoliberalismus der letzten 30 Jahre das Gemeinschaftsgefüge hat auseinanderbrechen lassen – und zudem ihren Humor nicht verlieren. Weinen und Lachen liegen hier eng beisammen. Emotional zu sein und Herz zu zeigen ist nicht schlecht angesehen. Liegt hier gerade ein Teil der Widerstandsfähigkeit? Rationalität und Emotionalität zu verbinden? Und Gefühle wie Angst, Trauer und Freude nicht nur alleine mit sich auszumachen?

Aus der Krise lernen

In Peru gab es in den letzten 50 Jahren eine Art Dauerkrise: Militärdiktaturen, eine Hyperinflation, schwere Rezessionen, ein Bürgerkrieg zwischen Guerilla und dem peruanischen Staat mit rund 70.000 Toten,, Cholera- und Dengue-Epidemien, extreme Erdbeben – und das alles gepaart mit der ständigen Suche nach dem eigenen Überleben. Was Krisen bedeuten, ist also tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Äußere Resistenz, innere Resilienz, Gemeinschaftssinn und Humor das sind die Zutaten, wie Krisen – nach meiner Beobachtung – hier verarbeitet werden. Auch unsere deutsch-peruanische Familie zehrt derzeit von diesen Zutaten. Sie bereichern vor allem mich als Deutsche. Könnten wir in Europa, vor allem die jungen Europäer, welche die Krisen der kommenden Jahrzehnte in ihrer ganzen Härte spüren werden, nicht viel von der Widerstandskraft dieses Kontinents lernen?

Tag 63

In dieser Woche haben wir uns in zahlreichen virtuellen Räumen mit vielen unterschiedlichen Menschen aus Lateinamerika getroffen. Wir haben erzählt, wie es uns geht. Wir haben individuelles Unwohlsein und Angst gemeinsam gespürt und ausgehalten und so unsere Widerstandsfähigkeit gestärkt: meine eigene durch die der anderen, die anderer durch meine. Was ist unsere Aufgabe in dieser Zeit? Individuelle Bedürfnisse und kollektive Angstfelder spüren, nicht negieren. So viel Realitätsverlust und so viel Negieren um einen herum. Viele Menschen, mit denen ich Mitte März gesprochen hatte, sagten mir: „Mitte Mai ist hier alles vorbei.“ Außerdem „wird es schon nicht so schlimm werden.“ Wieder andere wiesen mich darauf hin, dass ich „die Chance in der Krise sehen“ solle. Wie viele Existenzen sind nun zerstört, Leben viel zu früh vergangen. In Peru haben mittlerweile eine Million Menschen ihre Arbeit verloren. Das kleine bisschen Fortschritt, das sie sich erarbeitet haben, ist weg. Und auf den Straßen Perus werden Tote eingesammelt.

Persönliches und kollektives Gepäck

Ich spüre Trauer und Wut ob des Realitätsverlustes vieler Mitmenschen. Und erkenne doch langsam, dass dies auch individuellen emotionalen „Rucksäcken“ und kollektiven Angstfeldern ganzer Gesellschaften geschuldet ist. So viele, die offensichtlich ihre Gefühle nicht verarbeitet und sich verborgenen Emotionen der Vergangenheit nun besser gestellt hätten. Diese Emotionen scheinen eine fehlende Lebendigkeit und Gegenwärtigkeit im Heute zu begünstigen. „Innere Armut“ nennt die Autorin Vivian Dittmar das. Sie meint zudem, dass der Verstand seit der Zeit der Aufklärung in westlichen Gesellschaften zu hochgelobt wurde. Ich denke, also bin ich; wir sind unser Verstand. Sind wir nicht so viel mehr? Könnte es nicht auch heißen: Ich fühle, also bin ich? Ich tanze, also bin ich? Die Wichtigkeit unseres Körpers als Resonanzraum unseres Verstandes anzuerkennen, ihn zu „schützen“ und zu behüten. Könnte uns dies diese Pandemie zeigen?

Tag 67

„Eine andere Welt ist möglich“ – das habe ich in den letzten 20 Jahren, seitdem ich für mehr soziale Gerechtigkeit und eine nachhaltige Welt arbeite, immer geglaubt. Nun glaube ich das nicht mehr. Mir ist vielmehr klar geworden, dass wir schon in dieser „anderen“ Welt leben. Man könnte jetzt denken, ich sei naiv und würde nicht bemerken, dass auch viele, sehr negative Züge in den Menschen zum Vorschein kommen, hier in Lateinamerika sind das u.a. Korruption und extreme Preiserhöhungen in Pandemiezeiten, dort krude Verschwörungstheorien, viele nicht mal sonderlich originell, da sie sich schon bei Auftauchen des HI-Virus verbreiteten.

Solidarität und Nachbarschaftshilfe

Und doch sehe ich auch andere „Wahrheiten“, zum Beispiel gestern in Peru in den Nachrichten: Die Bauern aus einem Seitental Cuscos spenden eine Tonne Kartoffeln an Bedürftige in Cusco (sie haben selbst nicht viel); auf der Website des nationalen Fernsehens gibt es mittlerweile eine Rubrik mit „solidarischen Firmen“, die sich im Spenden von Lebensmitteln und Sauerstoffgeräten geradezu überbieten; Jugendliche von Cusco, die die Straßen nach Obdachlosen absuchen, um ihnen Nahrungsmittel und Getränke zu bringen; andere Jugendliche, die Dankesbotschaften an das Pflegepersonal der wichtigsten COVID-19-Station Cuscos schreiben; eine der wichtigsten Banken von Peru, die in drei Wochen 36 Millionen US-Dollar Spendengelder einsammeln konnte, so viel wie noch nie in der Geschichte Perus.

Die „andere Welt“ – sie scheint schon auf

Später am Tag: Mein Nachbar bringt mir ein selbstgebackenes Brot vorbei; ich schenke ihm Spielzeug für seine Kinder. In der Stadt sind überall „Geben-und-Nehmen“-Kartons aufgestellt: Wer etwas braucht, nehme und wer etwas hat, gebe. Und Frauen in Santiago in Cusco, einem der sogenannten Barrios Populares, der Wohnviertel, in denen primär Menschen mit sehr geringem Einkommen leben, haben sich organisiert und kochen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen gemeinsam; sie verkaufen jeden Tag über 100 Portionen Essen zum Selbstkostenpreis. Eine Frau, die normalerweise Obsthändlerin ist und ihr Einkommen komplett verloren hat, meint, nach ihrem Motiv gefragt, „dass man doch etwas tun und helfen müsse.“ Eine neue Welt beginnt aufzuscheinen, ist nicht mehr nur „möglich“. Mit dieser Erkenntnis verkenne ich durchaus nicht die brutalen Konsequenzen dieser Pandemie auf diesem Kontinent. Dafür sind wir viel zu sehr betroffen und berührt.

Eine neue Welt beginnt aufzuscheinen, ist nicht mehr nur „möglich“.

Heike Teufel

Am Nachmittag kommt die Nachricht, dass der Vater und Bruder einer Projektmitarbeiterin in Santarém an COVID-19 erkrankt sind; wir lancieren über eine Chatgruppe Solidaritätsnachrichten; auch einer der besten Freunde meines Mannes in Piura, im Norden Perus, ist schwer an COVID-19 erkrankt. Der Onkel meines Mannes wurde vor ein paar Tagen in Manaus auf dem Friedhof mit dem Bagger verscharrt. Er war zwar schon Ende 70 und gesundheitlich angeschlagen, hätte aber sicher noch ein paar Jahre gelebt. Die Cousine meines Mannes ist vor allem über die würdelose Bestattung sehr, sehr traurig.

Tag 70

Zeit und Raum verschwimmen und ich wache seit 70 Tagen jeden Morgen in meinem eigenen Bett auf. Das war in den vergangenen Jahren als Beraterin für MISEREOR so lange am Stück nie der Fall. Wie ich überhaupt noch nie in meinem Leben 70 Tage nur zu Hause war – bis auf drei Ausnahmen, in denen ich in den letzten Wochen zum Einkaufen ins Zentrum der Stadt musste. Zeit und Raum – Räume sind nicht mehr linear, sondern parallel, multiplizieren sich: Um 8 Uhr ein Skype-Gespräch mit einem Kollegen aus Deutschland, um 9 Uhr ein Kurs zu integraler Projektplanung mit 18 lokalen Beraterinnen und Beratern aus 6 Ländern Lateinamerikas, in dem wir uns auch zu den Fallstricken allzu linear gedachter Projekte unterhalten und was diese Pandemie-Zeit mit der Arbeit der Partner macht. Dann werde ich kurz „zurückgebeamt“, da mein Sohn Hilfe bei den Aufgaben der deutschen Fernschule braucht. Um 11 Uhr ein virtuelles Treffen mit Global Activation of Intention and Action (GAIA), einer in 10 Tagen mit 100 Freiwilligen weltweit entstandenen Initiative mit tausenden Teilnehmenden rund um den Globus zum – nun mehr denn je – notwendigen weltweiten sozial-ökologischen und systemischen Wandel.

Beschleunigung und Verdichtung

Das Gefühl von Gleichzeitigkeit, Beschleunigung und Verdichtung von Themen, die wir schon lange debattieren, und die Verbindung von Menschen, die vorher in unterschiedlichen Kreisen und geographischen Orten unterwegs waren, wurde im Laufe der vergangenen Wochen stärker. Viele, die sich in solchen Räumen verbinden, werden quasi „in die Aktion gepusht“. Einen Kurs, für dessen Vorbereitung wir vorher viel Zeit und Organisation gebraucht hätten, stellen wir nun in zwei Wochen auf die Beine. Es sind viel mehr Teilnehmende als wir eigentlich gedacht hatten, aber macht ja nichts, ist ja virtuell. Keine Mehrkosten, weniger CO2-Verbrauch. Und trotzdem fühlen sich meine gesprächsintensiven Tage wie mehrere Dienstreisen gleichzeitig an. Ein kurzer Gang in den Garten: Die Verbindung mit den Pflanzen, den Kräutern, aus denen ich jeden Tag literweise Tee zubereite, da wir keine Getränke mehr den Berg raufschleppen können, das Backen von Brot, das Zubereiten von Speisen, die ich noch nie zubereitet habe, weil ich die Lebensmittel verarbeiten muss, die wir bekommen können, all das erdet mich.

Lockdown verlängert

Der Tag klingt aus, ich schaue mit meinem Sohn noch einen Terra X-Dokumentarfilm und gehe schlafen – in meinem eigenen Bett. Kurz vor dem Einschlafen teilt mir mein Mann mit, dass die Quarantäne mit nächtlicher Ausgangssperre um fünf Wochen bis 30 Juni verlängert wurde. Ich würde gerne glauben, dass das alles nur ein schlechter Traum ist und ich morgen wieder meinen Koffer packen werde.

Tag 97

„Singt, singt, meine Leute. Lasst die Traurigkeit los. Singt laut, singt laut. Das Leben wird besser. Das Leben wird besser.“ Mit diesem Lied, einem bekannten Samba aus Brasilien, beendeten wir nach sieben Wochen einen Kurs mit 18 lokalen Beraterinnen und Beratern aus Lateinamerika zu integraler und systemischer Projektplanung. In diesen Wochen haben wir nicht nur über Projektplanung in unplanbaren Zeiten gesprochen, sondern auch über die Komplexität der derzeitigen Krise und der Situation in den verschiedenen lateinamerikanischen Ländern. In dieser Zeit saßen viele von uns mit strengen Ausgangsbeschränkungen zuhause, während um uns herum die Situation immer schwieriger wurde: Die COVID19-Erkrankungen stiegen nach und nach an, nicht nur in Brasilien, das auch in Deutschland durch die Nachrichten ging, sondern auch in Peru, in Bolivien und Zentralamerika. Musik und Tanz sind das Lebenselixier in diesem seit über 500 Jahren von Gewalt und Leid geprägten Kontinent. Und so groovten und tanzten wir vor unseren Bildschirmen, auch weil in dieser Zeit des geteilten Mit-Leidens, des Miteinander-Spürens und des gemeinsamen Lernens eine intensive vertrauensvolle Atmosphäre entstanden war. Und das, obwohl die meisten sich nicht einmal physisch kennen.

Gracias a la vida

Das Lied „Gracias a la vida“ ist vielleicht das Lied für meine ruhig dahinfließenden, aber intensiv erlebten Tage im Lockdown: „Danke an das Leben, das mir so viel gab: es gab mir das Lachen, es gab mir das Weinen. Mit ihnen unterscheide ich Glückseligkeit und Traurigkeit, die zwei Substanzen, die mein Gesang formen, und euren Gesang, der derselbe Gesang ist, und der Gesang aller …“ Glück und Traurigkeit lagen immer wieder eng beisammen, sind irgendwie parallel und gegenwärtig in den vielen virtuellen Begegnungen mit Menschen aus Lateinamerika in den letzten Wochen – wir lachten gemeinsam über Dinge, die uns passieren in dieser so verrückten Zeit, um in den nächsten Minuten gemeinsam zu schweigen angesichts so vieler stiller Tode in indigenen Gemeinden in Amazonien, in den Favelas von Brasilien, in den Küstenstädten Perus.

Wir lassen die Seele fliegen und werden wieder singen, Lateinamerika. „Vengo a ofrecer mi corazón” singt Mercedes Soza. Ich bin gekommen, um mein Herz anzubieten.

Heike Teufel, AGIAMONDO-Fachkraft „Mensch im Mittelpunkt“ in Cusco, Peru, 03.07.2020

Tschad

Der Tschad gehörte zu den letzten Ländern Afrikas, in denen das Coronavirus Fuß gefasst hat. Am 19. März wurde die erste Infektion bestätigt. Nachdem bis Ende April die Zahl der offiziell bestätigten Fälle nur langsam wuchs (52 Fälle am 29. April), ist sie sprunghaft angestiegen, mit einem Höchststand von 205 Infektionen in der ersten Maiwoche. Was die an COVID-19 gestorbenen Personen angeht, so wurden die ersten zwei Todesfälle ebenfalls Ende April registriert und ist die Kurve dann steil angestiegen.

Sinkende Patientenzahlen

Seit der letzten Woche im Mai (103 neue Infektionen, 5 neue Todesfälle) flachen die Kurven ab; der Tschad hatte am 29. Juni insgesamt 866 Ansteckungen und 74 an COVID-19 Verstorbene zu verzeichnen. Das wäre mit 8,5 % die höchste Mortalität durch COVID-19 der Länder des afrikanischen Kontinents. Nun kann man schon wegen der allgemeinen Schwäche der Institutionen des Tschad und der Intransparenz an der Glaubwürdigkeit der Statistik zweifeln. Wenig aussagekräftig sind sie aber deshalb, weil angeblich höchstens 100 Tests pro Tag im ganzen Land vorgenommen werden können und die Zahl der tatsächlich gemachten Tests noch deutlich geringer ist. Jedoch wird die Tendenz zur Entspannung von Ärzten der Klinik International SOS, die eine Grundversorgung nach den Standards des Globalen Nordens bietet, anhand sinkender Patientenzahlen bestätigt.

Corona-Maßnahmen – streng auf dem Papier

Auf dem Papier sind die Maßnahmen des tschadischen Staats streng: Kurz vor der Verkündung der ersten Infektion hat er am 17. März seine terrestrischen Grenzen und einen Tag später seinen Luftraum abgeriegelt, mit Ausnahme des Warenverkehrs. Die Märkte, Geschäfte, Restaurants, Bars, Kirchen und Moscheen wurden geschlossen; das öffentliche Transportwesen eingeschränkt (inzwischen sind einige dieser Maßnahmen gelockert worden). Die Umsetzung der Maßnahmen aber wird durch großen Laxismus verwässert: Über die poröse Grenze zu Kamerun sind auch nach ihrer offiziellen Schließung Personen in den Tschad gelangt und haben für die Ausbreitung der Pandemie gesorgt. Im größten Krankenhaus N’Djamenas, dem Hôpital Général de Référence Nationale, wurden etwa dreißig Ansteckungen unter Ärzten und Pflegekräften bekannt. Auch werden die Regeln zum Sicherheitsabstand (Social Distancing) trotz Drohung mit drastischen Strafen von vielen Menschen nicht eingehalten – aus diversen Gründen, von denen Unwissenheit ein wichtiger ist. Es fehlt an übergreifender, durchdachter staatlicher Aufklärung; dieses Feld wird den Nichtregierungsorganisationen oder auch den internationalen „partenaires techniques et financiers“, wie die stehende Wendung heißt, überlassen.

Schlimmer als die derzeit überschaubaren sanitären Folgen sind die ökonomischen Folgen der Pandemie. Viele Maßnahmen gegen COVID-19 wurden offensichtlich nicht recht durchdacht, bevor sie umgesetzt wurden: So konnte wegen der Schließung der Landesgrenzen das für die tschadische Wirtschaft so wichtige Gummiarabikum nicht exportiert werden; dieses Problem scheint inzwischen gelöst. Die Quarantäne von Städten wie N’Djamena oder Sarh verhindert den Transport von Sand, Schotter oder Kies, so dass Baustellen zum Erliegen kommen; Landwirte sitzen in der Hauptstadt fest und können ihr Feld im Süden des Landes nicht bestellen. COVID-19 hat zu einem Einbruch des informellen Wirtschaftssektors geführt. Wo Familien früher zwei Mahlzeiten am Tag zu sich genommen haben, ist es nun nur noch eine. Auf den Straßen betteln noch mehr Menschen als sonst oder bieten Waren zum Kauf feil. In den wenigen kritischen Medien wurde früh kritisiert, der Staat unternehme nichts, um seine harten wirtschaftlichen Maßnahmen abzufedern.

Strom und Wasser werden in der COVID-19-Krise umsonst abgegeben. Allerdings sind viele Haushalte gar nicht an das Versorgungsnetz angeschlossen.

Frank Kahnert, MISEREOR DVS Tschad

Offenbar als Reaktion hierauf verkündete dieser am 14. April, ein gewisser Teil der Stromrechnung sei ab sofort drei Monate und Wasser komplett sechs Monate lang gratis. Dies warf ein Schlaglicht darauf, dass viele Menschen mangels Anschlusses ans Wasser- und Elektrizitätsnetz gar nicht von diesen öffentlichen Basisdiensten profitieren, und das nicht nur auf dem Land und in der Provinz, sondern sogar in der Hauptstadt. Außerdem wurde kurioserweise plötzlich über noch häufigere Unterbrechungen der Versorgung berichtet, von der schlechten Qualität des gelieferten Wassers ganz zu schweigen. Auch berichtete das Collectif tchadien contre la vie chère von systematischen Unterschlagungen von Öltransporten ins Landesinnere, die der Grund für die ständigen Stromunterbrechungen seien.

Wirtschaftliche Folgen der Corona-Krise

Nicht nur die im Tschad selbst ausgelösten Verwerfungen, sondern auch die weltweiten Folgen der Corona-Krise wirken sich auf das Land aus. Der Verfall des Ölpreises auf aktuell 35 bis 38 US-Dollar pro Barrel ist eine direkte Folge der Pandemie. Da der Tschad für einen ausgeglichenen Staatshaushalt jedoch einen Preis von 65 US-Dollar braucht, sind Schwierigkeiten programmiert. Ein riesiges Loch in diesem Budget, das zu nicht weniger als 73% vom Erdöl abhängt, ist kaum zu vermeiden. Der Wirtschaftswissenschaftler und Abgeordnete der Nationalversammlung Gali Ngoté Gata erwartet eine weit gravierende Lage als 2016 während der Austeritätspolitik der „sechzehn Maßnahmen“. Dabei muss 2021 ein Darlehen des Rohstoffunternehmens Glencore zurückgezahlt werden. Die Gehälter der Staatsdiener sind folglich in Gefahr, und ein Streik der Beamten wahrscheinlich, falls sie nicht mehr gezahlt werden können.

Dies alles in einem ohnehin schwierigen wirtschaftlichen Kontext. So wurde das größte Hotel des Tschad, das Hilton in N’Djamena, Ende November geschlossen, da die Investoren seit 2013 nicht ihren Kredit an das finanzierende Konsortium von Banken zurückgezahlt hatten. Von heute auf morgen stand das Personal auf der Straße. Immerhin gibt es auch Zeichen der Hoffnung: So wurde Ende Februar endlich mit dem Bau der seit vielen Jahren geplanten Brücke über den Logone auf der Höhe von Bongor und Yagoua begonnen, die den Transport von Personen und Waren zwischen dem Tschad und Kamerun erleichtern wird. Zur gleichen Zeit eröffnete ein neuer Komplex von Schlachthöfen in Moundou – beide Ereignisse gaben Präsident Déby die Gelegenheit, sich als treusorgenden Landesvater zu inszenieren, dem auch der Süden des Tschad am Herzen liegt.

Aufklärung mit dem „Coronamobil“

Wie reagieren nun die Partnerinnen und Partner von MISEREOR auf die Herausforderungen, die sich aus der Pandemie ergeben? Einige Organisationen konnten ihr Projekte im Wesentlichen fortführen, so z. B. in N’Djamena das Krankenhaus Notre Dame des Apôtres seine Hilfe für unterernährte Kinder und ihre Mütter. Die Direktion des katholischen Erziehungswesens (DINEC), ebenfalls in der Hauptstadt, musste hingegen ihr Programm zur Friedenserziehung und Bürgersinn für junge Lernende aussetzen, als die Schulen des Tschads geschlossen wurden.

Stattdessen ging sie mit zusammen mit dem ebenfalls zur katholischen Kirche gehörigen Sender Radio Arc-en-ciel in den Äther. Die Lernenden schätzen den Fernunterricht, der sie auf das Abitur vorbereitet. Im Gegensatz zu einer ähnlichen Initiative des tschadischen Staats können sie nämlich den Lehrkräften live per Telefon Fragen stellen. In einer anderen Initiative schickte das Apostolische Vikariat Mongo ein „Coronamobil“ zur Aufklärung in lokalen Sprachen über die Dörfer der abgelegenen Region Guéra.

MISEREOR hilft vor Ort

MISEREOR steht seinen Partnern so gut wie möglich in dieser schwierigen Zeit zur Seite. Die Existenz der 2006 eingerichteten Dialog- und Verbindungsstelle Tschad ist hierbei von großem Wert. Sie hat mit den geringen Mitteln einer Kleinstmaßnahme die landesweit erste Aktion zur Herstellung von wiederverwendbaren Atemschutzmasken ermöglicht. Innerhalb von vier Wochen haben Freiwillige, meist junge Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Gemeinde Sainte Famille de Dembé in N’Djamena sowie in der Diözese Pala im Süden des Tschads, 13.000 Masken genäht. Das waren 3.000 mehr als vorgesehen!

Frank Kahnert, Leiter der MISEREOR Dialog- und Verbindungsstelle Tschad, 29.06.2020

Guerrero/Mexiko

Auf dem Höhepunkt des Infektionsgeschehens in Mexiko werden schrittweise wichtige Präventionsmaßnahmen zurückgefahren. Die Regierung spricht von der Einführung einer „neuen Normalität“. In entlegeneren, ärmeren Bundesstaaten wie Guerrero ist die Pandemie jedoch bei weitem noch nicht überstanden. Auch wenn die offiziellen Infektionszahlen bisher recht gering sind, gelten laut der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko (UNAM) insbesondere die 24 indigenen Landkreise der Montaña-Region und der Costa Chica als hoch gefährdet. Die dort lebenden Indigenen sind stark marginalisiert und von extremer Armut betroffen. Ärztliche Versorgung ist praktisch nicht gegeben. Krankenhäuser befinden sich mehrere Stunden oder gar eine Tagesreise weit entfernt und sind bereits jetzt überlastet. Die sozialen Probleme und exzessive Kartellgewalt potenzieren sich mit der Corona-Krise nochmals.

Guerrero ist nicht nur Corona-Risikoregion, sondern auch stark von Menschenrechtsverletzungen betroffen. Insbesondere in der Region Costa Chica, aber auch vermehrt in der Montaña-Region „verschwinden“ Menschen gewaltsam, sie werden Opfer von Gewaltverbrechen und internen Vertreibungen. Die Menschen haben Angst. Extrem gefährdet sind diejenigen, die sich für die Umsetzung der Menschenrechte einsetzen. Auch die Mitarbeitenden der MISEREOR-Partnerorganisationen Tlachinollan und Morelos y Pavón werden immer wieder bedroht, überwacht, diffamiert und auch tätlich angegriffen. Mitte Mai mussten zwei Mitarbeitende von Morelos y Pavón Guerrero aufgrund akuter Morddrohungen Guerrero verlassen.

Den Betroffenen zur Seite stehen

Seit vielen Jahren unterstützt MISEREOR die Menschenrechtsarbeit von Tlachinollan. Ihr Engagement geht jedoch weit über die eigentliche Projektarbeit hinaus. Ihre Mitarbeitenden sind eng mit der lokalen Bevölkerung verbunden, denen sie gerade in Corona-Krisenzeiten zur Seite stehen. Abel Barrera, Leiter von Tlachinollan und Amnesty-Menschenrechtspreisträger von 2011, zeigt sich sehr besorgt angesichts der aktuellen Situation: „Die Bundesregierung hat im Juni damit begonnen, die Ausgangsbeschränkungen und Schutzmaßnahmen zurückzufahren. Wir verstehen, dass die wirtschaftliche Situation schwierig ist, aber wir sind der Meinung, dass die Einhaltung eines gesunden Abstands weiter wichtig ist, zumal viele Menschen die bisherigen Maßnahmen ignoriert haben.“

Corona-Krise verschärft Konflikte

Die Menschen in Guerrero sind arm, obgleich der Bundesstaat reich ist an Bodenschätzen. Zwischen 2007 und 2012 wurden in Guerrero insgesamt 150.000 Hektar indigene Ländereien auf 32 Bergbaukonzessionen aufgeteilt, ohne die dort lebenden indigenen Gruppen zu informieren und einzubeziehen. Zudem sind diverse Staudamm- und Wasserkraftprojekte auf indigenem Land geplant – ebenfalls ohne vorherige Zustimmung der Betroffenen. Neben privaten Unternehmen sind auch kriminelle Banden an diesem Raubbau beteiligt. Es kommt immer wieder zur Verquickung von staatlichen, privatwirtschaftlichen und kriminellen Interessen. Die lokale Bevölkerung gerät dabei stets zwischen die Fronten und wird häufig Opfer von Vertreibungen. Die Pandemie wird genutzt, um bewaffnete Auseinandersetzungen in Guerrero fortzusetzen und die lokale Bevölkerung aus wirtschaftlichen Interessen heraus mit aller Kraft aus ihrer Heimat zu vertreiben. Das berichtet Morelos y Pavón, Menschenrechtszentrum in Guerrero und langjährige Partnerorganisation von MISEREOR. Mitte Mai kam es erneut zu massiven internen Vertreibungsprozessen. Allein in vier Landkreisen der Region Costa Chica haben, laut Morelos y Pavón, mittlerweile mehr als 15.700 Personen ihr Zuhause verloren.

Wichtigste Einnahmequelle bricht weg

Zum Zeitpunkt des Ausbruches der Pandemie befanden sich zahlreiche junge indigene Migrantinnen und Migranten aus Guerrero in New York, einem Hotspot der Pandemie. Ein großer Teil hat sich infiziert. Allein bis Mitte Mai waren insgesamt 36 Menschen aus Guerrero dort verstorben. Hinzu kommt, dass sie aufgrund des Lockdowns ihre Anstellung verloren haben und nicht mehr in der Lage sind, ihren Familien in Mexiko Geld zu schicken. Barrera beschreibt die Situation als insgesamt sehr problematisch. Denn den zurückgebliebenen Familien in der Montaña-Region in Guerrero breche so eine der wichtigsten Einnahmequellen weg. Sie sind so nicht mehr in der Lage, wichtige Grundnahrungsmittel wie Mais, Bohnen, Eier und benötigte Arzneimittel zu kaufen oder gar die Ausbildungskosten ihrer Kinder zu bezahlen. Tlachinollan konnte immerhin mit dem Gouverneur des Bundesstaates New York aushandeln, dass die Angehörigen und Familien der Migrantinnen und Migranten aus Guerrero insgesamt zwei Millionen Pesos – etwa 77.000 Euro – erhielten, um die Einäscherung und Überführung der Verstorbenen finanzieren zu können. Vom mexikanischen Konsulat in New York wurde die gleiche Summe zugesagt.

Arbeitsmigration: Chance und Risiko

Tausende Familien der Montaña-Region und der Costa Chica sind von den Einnahmen ihrer Angehörigen abhängig, die insbesondere im Norden des Landes auf großen Farmen der Agrarindustrie als Tagelöhner arbeiten. Trotz Ausgangsbeschränkungen hat sich die Anzahl der Menschen, die zeitweise innerhalb Mexikos migrieren, nochmals erhöht. Insbesondere junge Indigene, deren Schulen geschlossen sind, haben diese Möglichkeit wahrgenommen. Tlachinollan weist darauf hin, dass die großen Agrarbetriebe keine gesonderten Hygienemaßnahmen eingeführt haben. Bei Rückkehr der Arbeiterinnen und Arbeiter wird so die Herkunftsgemeinde einem erheblichen Infektionsrisiko ausgesetzt.

Mangelhafte Gesundheitsversorgung

In der Montaña-Region von Guerrero, in der vorwiegend indigene Kleinbauernfamilien leben, ist über die Hälfte der Landkreise von der Corona-Pandemie betroffen. Die meisten Fälle treten in Xochihuehuatlán und Tlapa auf. Hier hat die Partnerorganisation Tlachinollan auch ihr Büro. Abel Barrera, Leiter der Organisation, legt den Finger in die Wunde des offiziellen Krisenmanagements: „Es wurde bereits von mehreren Todesfällen berichtet. Was uns sehr beunruhigt, ist, dass die Behörden nichts unternommen haben, um die Menschen von der Wichtigkeit der Schutzmaßnahmen und der Ernsthaftigkeit des Aufrufs, zu Hause zu bleiben, zu überzeugen.“ Zudem gebe es sehr viele Fehlinformationen, die erhebliche gesundheitliche Schäden nach sich ziehen können: „Wir leben in einer Region, in der es keine echte Krankenhausinfrastruktur gibt und noch viel weniger eine, die auf die Anforderungen von COVID-19-Patienten ausgerichtet ist.“ Händewaschen und sanitäre Präventionsmaßnahmen sind aufgrund des unzureichenden Zugangs zu Trinkwasser und Sanitärartikeln teils gar nicht möglich. Corona-Fälle, die eine intensivärztliche Behandlung erfordern, müssen nach Chilpancingo gebracht werden, Hauptstadt von Guerrero – von Tlapa aus muss man 4,5 Stunden mit dem Auto fahren. „Und von den entlegenen indigenen Gemeinden der Montaña-Region braucht man erheblich länger“, gibt Barrera zu bedenken.

Fundraising für indigene Familien

Tlachinollan setzt gerade jetzt auf die direkte Unterstützung der Betroffenen. Man verhandele zwar aktuell mit der Bundesregierung, dass sie den Familien, die durch die Corona-Einschränkungen wirtschaftlich stark getroffen sind, über ein gesondertes Subventionsprogramm für Indigene der Montaña-Region ausreichend Nahrung zum Überleben zur Verfügung stellt. Bisher jedoch ohne Erfolg: „Daher haben wir eine Fundraising-Kampagne gestartet, um die Anschaffung von Saatgut für diejenigen Familien finanzieren zu können, deren Angehörige an COVID-19 gestorben sind. Außerdem unterstützen wir Familien von Tagelöhnern, die sich derzeit ebenfalls in einer sehr schwierigen Situation befinden.“

Catharina Köhler, Länderreferentin für Mexiko bei MISEREOR, 15.06.2020

Syrien und Libanon

Im weltweiten Vergleich sind die bekannten Fallzahlen in den meisten Ländern des Nahen Osten noch gering. Dennoch sind die Menschen in diesen Ländern durch das Corona-Virus besonders gefährdet, denn bereits lange vor der Pandemie waren sie mit politischen und wirtschaftlichen Krisen und den Auswirkungen des nunmehr seit neun Jahren andauernden Syrienkrieges extremen Herausforderungen ausgesetzt. Die Pandemie wird diese schweren Krisen noch verschärfen. Im Libanon ist die Situation besonders dramatisch. Trotz Corona Pandemie und Ausgangssperre gehen die Menschen wieder auf die Straßen und demonstrieren gegen die schlechte Wirtschaftslage des Landes, die sich durch die Corona Krise weiter zuspitzt.

Das größte Problem in Syrien ist das völlig unzureichende Gesundheitssystem

Trotz der niedrigen Fallzahl in Syrien – Ende Mai waren lediglich 121 Corona Fälle und 4 Todesfälle gemeldet – sind die Auswirkungen der Pandemie im Land schon jetzt gravierend. Zudem ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. In allen Regionen des Landes sind seit Wochen öffentliche Institutionen aufgrund der drohenden Ausbreitung der Krankheit geschlossen und weitreichende Ausgangsperren wurden verhängt. Aus medizinischer Sicht sind dies sinnvolle Einschränkungen, Hundertausenden von Menschen jedoch entziehen sie ihre Lebensgrundlage. Armut und Hoffnungslosigkeit breiten sich besonders unter den Millionen Binnenvertriebenen seit Jahren aus. Nun kommt noch die Angst vor Corona und die existenzbedrohenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens hinzu. Händler auf Märkten, Beschäftigte in der Landwirtschaft und die vielen Arbeiter im informellen Sektor verlieren aufgrund der Ausgangssperren ihr Einkommen. Da auch humanitäre Organisationen von den Begrenzungen der Bewegungsfreiheit betroffen sind, leiden nicht zuletzt die 13 Millionen Menschen in Syrien, die auf die Versorgung durch die internationale Gemeinschaft angewiesen sind.

Auch die medizinische Infrastruktur in Syrien ist völlig unzureichend, laut WHO sind nur 50 Prozent der Krankenhäuser im ganzen Land funktionsfähig. Eine Corona-Epidemie wäre für Syrien verheerend – besonders für die Millionen Binnenvertriebenen, die vor dem Assad Regime in die Region Idlib geflohen sind sowie Hunderttausende im Nordosten des Landes. Ein Großteil dieser vier Millionen Menschen leben in überfüllten Flüchtlingslagern, in informellen Unterkünften oder gar unter freiem Himmel auf engstem Raum zusammen – bei fast vollständiger Abwesenheit einer medizinischen Infrastruktur. Das Gesundheitssystem in der Provinz Idlib ist durch gezielte Angriffe der russischen und syrischen Luftwaffe in den vergangenen Jahren fast vollständig zerstört worden. Rund vier Millionen Menschen in der Provinz stehen noch drei Krankenhäuser zur Verfügung, in denen Patienten intensivmedizinisch versorgt werden können.

Soziale und medizinische Projekte werden trotz Corona weitergeführt

Die Misereor-Projektpartner in Syrien haben ihre Aktivitäten rasch den neuen Erfordernissen angepasst. Viele Bildungsprojekte und psychosoziale Beratungsangebote werden weitgehend online und über soziale Medien fortgeführt. Eine Gesundheitsstation in Aleppo musste kurzzeitig geschlossen werden. Doch auch hier wurden schnell notwendige Vorkehrungen getroffen, sodass die medizinischen Dienste wieder aufgenommen werden konnten. Mit „größter Freude“ hätten die Mitarbeitenden die Arbeit wieder aufgenommen, berichtet der Projektleiter. Gerade in diesen Zeiten ist es die Solidarität mit den notleidenden Menschen und die Möglichkeit, etwas tun zu können, was für viele Menschen zählt. Ähnliches berichtet auch eine Ordensschwester aus Damaskus über ihre Tätigkeit.

Im Libanon ist die Angst vor Hunger größer als die Angst vor Corona

Auch im Libanon reagierte die Regierung verhältnismäßig schnell auf eine drohende Ausbreitung des Corona-Virus und ließ ab Mitte März den Flughafen sowie alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte und Institutionen schließen. Mit rund 1.100 Corona Infizierten und 26 Todesfällen Ende Mai hat der Libanon ebenfalls noch relativ geringe Fallzahlen. Aber auch hier sind die Auswirkungen der Beschränkungen des öffentlichen Lebens einschneidend. Schon vor Ausbruch der Pandemie steckte der Libanon in einer jahrelangen Wirtschaftskrise und erlebte Ende 2019 monatelange Massenproteste der Bevölkerung gegen die Regierung. Eine weitreichende Krise des ohnehin fragilen politischen Systems war die Folge. Anfang März erklärte sich der hochverschuldete Staat als zahlungsunfähig, das Bankensystem ist praktisch kollabiert. Schon in den Monaten zuvor waren die Arbeitslosenzahlen sprunghaft angestiegenen, hatten sich die Preise für Lebensmittel und andere Grundbedürfnisse extrem erhöht. Nun auch noch Corona. Die Mitarbeiterin einer Gesundheitsstation in Beirut sagt „Wir kannten bisher keinen Hunger im Libanon“. Aber die Auswirkungen der Epidemie erhöhen die Anzahl der Familien, die in die Armut abrutschen – sie schätzt, dass 50 % aller Haushalte betroffen sind. Ein Projektleiter aus einem Sozialzentrum in Beirut bestätigt die schweren wirtschaftlichen Folgen der Corona Ausgangssperren für viele Menschen, insbesondere den Verlust des Arbeitsplatzes und drohenden sozialen Abstieg, wenn die Kosten für Miete oder Lebensmittel nicht mehr bezahlt werden können. Doch vor allem beobachtet er negative Auswirkungen auf die mentale Gesundheit der Menschen. Die Angst um die eigene Gesundheit und die der Angehörigen, die Verzweiflung und der Ärger über die schlechte politische Lage und Existenzängste wirkten sich bereits jetzt negativ auf die psychische Gesundheit aus.

Landesweite Proteste trotz Corona

Die Verzweiflung über die sich täglich verschlechternde wirtschaftliche Lage treibt die Menschen seit Anfang Mai wieder auf die Straße. Trotz Corona Ausgangssperren und Angst vor Ansteckung mit dem Virus kam es zu landesweiten Blockaden an Straßen und Autobahnen, mehrere Bankfilialen als Symbol der finanziellen Krise wurden in Brand gesetzt. Dutzende Demonstranten wie auch Sicherheitskräfte wurden bei den Auseinandersetzungen verletzt, ein Demonstrant erlag seinen Verletzungen.

Besonders prekäre Situation für syrische Flüchtlinge im Libanon

Was für die rund vier Millionen Libanesen gilt, trifft aber erst recht für die rund 1,5 Millionen syrischen Flüchtlinge im Libanon zu. Hundertausende Flüchtlinge arbeiten als Tagelöhner in der Landwirtschaft oder auf dem Bau, ihre Existenzgrundlagen sind komplett weggefallen. Die meisten syrischen Familien leben in informellen Camps oder in überfüllen baufälligen Unterkünften. Sollte es zu einem Ausbruch von Corona in diesen Unterkünften kommen, ließe sich deren Ausbreitung kaum eindämmen. Abstand halten in Flüchtlingscamps ist meist nicht möglich und wo hygienische Bedingungen prekär sind, ist regelmäßiges Händewaschen mit Seife schlichtweg ein Luxus.

Dort wo es keine staatlichen Rettungsprogramme für Unternehmen oder Kurzarbeitergeld gibt, sind die Auswirkungen für die Arbeitnehmer existenzbedrohend. Oft werden die dem eigenen Schutz dienenden Ausgangssperren nicht konsequent eingehalten – aus purer Notwendigkeit Geld zu verdienen, damit die Familie überleben kann.

Karin Uckrow, DVS Nahost, 29.05.2020

Mexiko

Aus den USA kommen beinahe täglich neue Hiobsbotschaften zur Situation von Geflüchteten in Zeiten der Corona-Pandemie: Massenausweisungen, Androhung von Sanktionen gegenüber zentralamerikanischen Regierungen sowie lautstarke Überlegungen des US-amerikanischen Präsidenten, die Grenzen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber komplett zu schließen. Dabei trifft es Migrantinnen und Migranten aus der Region Zentralamerika und Mexiko besonders hart. Und alle menschenrechtlichen sowie gesundheitlichen Bedenken werden dabei von der US-Regierung vom Tisch gefegt: Die zentralamerikanischen Länder gelten pauschal als „sichere Herkunftsstaaten“, in die abgeschoben werden kann – auch ohne den Gesundheitszustand der Betroffenen zuvor geprüft zu haben.

Lockdown trifft die Ärmsten besonders hart

Derzeit steigen in Mexiko die Neuinfektionen stetig an (mehr als 1.000 Neuinfektionen pro Tag). Die Regierung unter López Obrador hatte bereits Ende März den Gesundheitsnotstand ausgerufen, alle nicht lebens- und systemrelevanten Unternehmen geschlossen und die Bevölkerung dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben und den sozialen Kontakt auf ein Minimum zu beschränken. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden nun nochmals erhöht und Sicherheitskräfte stellen insbesondere in den großen urbanen Zentren wie Mexiko-Stadt sicher, dass die Menschen sich nicht unkontrolliert auf der Straße aufhalten. Besonders betroffen von diesen Maßnahmen sind Menschen, die von der Arbeit im informellen Sektor leben und dadurch gerade ihr Überleben sichern. Dies betrifft in Mexiko mehr als 60 % der Bevölkerung, aber auch einen großen Anteil der in Mexiko lebenden Migrantinnen und Migranten.

Zuflucht in der Migrantenherberge Casa Mambré

Die MISEREOR-Partnerorganisation der Scalabrianerinnen unterstützt schon seit Jahren insbesondere zentralamerikanische Migrantinnen und Migranten sowie Flüchtlinge darin, ihre Rechte zu wahren. Nicht wenige sind auf ihrem Weg durch Mexiko Opfer gewaltsamer Verbrechen geworden. Zudem bieten sie einem Teil der Menschen, die in Mexiko-Stadt stranden, eine Zeit lang in der Migrantenherberge Casa Mambré ein Dach über dem Kopf. Nach Beendigung des Aufenthaltes in der Herberge versuchen nicht wenige ihren Aufenthaltsstatus in Mexiko zu legalisieren und ihren Lebensunterhalt im informellen Sektor zu bestreiten. Nach der offiziellen Schließung der nicht systemrelevanten Unternehmen und der Implementierung der Maßnahmen zur Ausgangsbeschränkung haben die meisten ihre Arbeit verloren und können ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten. Diese Situation kann letztlich lebensbedrohlich werden, wenn kein Geld mehr für Babynahrung, Essen, lebensnotwendige Medikamente etc. vorhanden ist. Staatliche Unterstützung erhalten sie nicht. Die Scalabrianerinnen haben daher Ende April bei MISEREOR einen Eilantrag auf Härtefallunterstützung für elf Familien (insgesamt 40 Personen) gestellt, um ihnen so zumindest für zwei Monate das Überleben während des Lockdowns zu ermöglichen.

Prekäre Flüchtlingssituation – schon vor Corona

Bereits vor der Corona-Krise war die Situation für Geflüchtete sowie Migrantinnen und Migranten in Mexiko und der gesamten Region besorgniserregend: In den vergangenen fünf Jahren wurden an die 1,5 Millionen Menschen aus den USA in die Grenzstädte im Norden Mexikos deportiert: Über 200.000 Migrantinnen und Migranten kamen aus Mexiko, mehr als eine Million Menschen aus Zentralamerika (Guatemala, Honduras, El Salvador) sowie aus Cuba und Haiti. Die Migrantenkaravanen in den Jahren 2018 und 2019 sorgten weltweit für Aufsehen. Sie machten die Konsequenzen der strikten mexikanisch-amerikanischen Politik zur Begrenzung der Einwanderung in die USA für alle deutlich sichtbar. Allein in den ersten beiden Monaten dieses Jahres wurden in Mexiko nach offiziellen Angaben rund 22.000 Ausländer ohne die nötigen Papiere festgenommen. Zehntausende versuchen jeden Monat, über Mexiko in die USA zu gelangen. Der Großteil flieht vor Gewalt und Armut aus einem der drei Länder Mittelamerikas, die zusammen das „nördliche Dreieck“ bilden. In einer Vereinbarung mit den USA verpflichtete sich Mexiko im vergangenen Jahr, unter anderem durch den Einsatz von Soldaten an seinen Grenzen die Migration in das nördliche Nachbarland einzudämmen.

Die Grenze Mexikos hat sich immer mehr zu einem Nadelöhr entwickelt, das kaum auf legalem Wege zu durchbrechen ist. Seit Anfang 2019 besteht zwischen den USA und Mexiko ein Abkommen, das Asylsuchende, die über die Südgrenze in die USA einreisen, zwingt, nach ihrer Anhörung in Mexiko auf ihren Visumsentscheid zu warten. Allein 2019 wurden 60.000 Asylsuchende größtenteils in grenznahe Bundesstaaten wie Tamaulipas, Baja California und Chihuahua gebracht, die auch für intensive Bandenkriminalität bekannt sind. Dort sind sie der Willkür der organisierten Kriminalität ausgesetzt, die bestehende Migrationsrouten kontrollieren.

Migrationspolitik per Dekret

Die strikte Migrationspolitik der USA sowie die Erklärung zentralamerikanischer Staaten wie Guatemala und zuletzt Honduras zu „sicheren Herkunftsländern“ hat dazu geführt, dass die Zahl der Migranten Ende des Jahres 2019 deutlich zurückgegangen ist. Die MISEREOR-Partnerorganisation Fundación para la Justicia y el Estado Democrátivo de Derecho (FJEDD) weist darauf hin, dass dieses Abkommen von Seiten der Legislative hätte geprüft und ratifiziert werden müssen. Es wurde jedoch allein über ein Dekret der Regierung in Kraft gesetzt, demnach sei es verfassungswidrig.

Auffanglager müssen geräumt werden

Auch Mexiko hat im April tausende Migrantinnen und Migranten in ihre Herkunftsländer deportiert. Im März lebten noch 3.653 Menschen in 65 Lagern und Herbergen, Ende April waren es offiziell nur noch 106. Notwendige Hygienemaßnahmen sind in den Herbergen kaum einhaltbar. Die nationale Menschenrechtskommission forderte am 17. März die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen zum Schutz der physischen und psychischen Gesundheit der in den staatlichen Migrationszentren festgehaltenen Menschen. Am 19. März veröffentlichten Mitglieder des nationalen Menschenrechtsnetzwerkes Red TDT ein öffentliches Statement mit der Forderung, sich der spezifischen Risiken der Betroffenen anzunehmen und sie aus den Migrationszentren zu entlassen. Mehrere Aufstände der Festgehaltenen wurden unter Einsatz von Wasserwerfern, Tränengas und Waffengewalt gewaltsam aufgelöst. Am 31. März kam ein Guatemalteke bei einem der Aufstände in Tenosique ums Leben.

Die Pandemie zeigt uns mit höchster Brutalität die Ungleichheiten, mit denen wir in Mexiko leben. Die Personen, die unter prekären Lebensbedingungen leiden, sind am meisten gefährdet.

Ana Lorena Delgadillo, Leiterin FJEDD

Derzeit befassen sich etwa 40 Organisationen und Migrantenherbergen aus Mexiko in verschiedenen juristischen Verfahren mit der Rechtslage der Migrantinnen und Migranten, die sich in Mexiko aufhalten bzw. festgehalten oder deportiert werden. Am 17. April hatte ein Gericht die sofortige Freilassung älterer, kranker und anderweitig besonders gefährdeter Menschen aus Auffanglagern angeordnet. Sie müssten vorübergehende Aufenthaltsgenehmigungen und Zugang zur Gesundheitsvorsorge bekommen. Es ist nur zu mutmaßen, dass der mexikanischen Regierung die massenhafte Ausweisung und somit die Abgabe der Verantwortung für diese besonders vulnerable Personengruppe an ihre Nachbarstaaten einfacher erschien. Die Migrantenherbergen sind den neuen Herausforderungen kaum gewachsen. Der Generalsekretär des mexikanischen nationalen Menschenrechtsnetzwerkes Red TDT, Fernando Ríos, berichtet, dass sich noch immer viele Familien mit kleinen Kindern auf dem Weg in den Norden befinden. Sie könnten jedoch von den Migrationszentren an der Nordgrenze zu den USA nicht aufgenommen werden, so der Leiter der MISEREOR-Partnerorganisation.

Catharina Köhler, Länderreferentin für Mexiko bei MISEREOR, 25.05.2020

Nepal

In Nepal wurden bislang einige hundert Menschen mit dem COVID-19-Virus diagnostiziert. Nach offiziellen Angaben sind drei Personen daran gestorben. Dennoch werden große Teile der Bevölkerung Nepals, einem der ärmsten Länder der Welt, in der Corona-Krise bereits jetzt an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht.

Weitreichende Ausgangssperre

Um eine starke Ausbreitung des Virus zu verhindern, hatte die Regierung Nepals bereits nach einer sehr geringen Anzahl an bestätigten Infektionen einen landesweiten Lockdown beschlossen, denn der Gesundheitssektor des Landes ist schlecht ausgestattet. In vielen Regionen, besonders den ländlichen, haben die Menschen häufig keinen Zugang zu einer Krankenhausversorgung. Bereits seit dem 24. März 2020 stehen daher das öffentlichen Leben und ein großer Teil der Wirtschaft still, Schulen und Universitäten sind geschlossen und es herrscht eine weitreichende Ausgangssperre.

Lockdown bedroht Menschenrechte

Allerdings hat die Regierung in Nepal bei der Ausrufung des landesweiten Lockdowns und der Ausgangssperren die reale Lebenssituation der Armen und der Angehörigen anderer marginalisierter Gruppen wenig in Betracht gezogen: Für viele wirtschaftlich und gesellschaftlich Benachteiligte bedeutet das Leben im Lockdown eine elementare Bedrohung ihrer Menschenrechte und ihrer Existenz. Familien von Tagelöhnerinnen und Tagelöhnern etwa leben oft sofort im Hunger, denn sie werden nur bezahlt, wenn sie tatsächlich arbeiten – und sie haben meist keinerlei Ersparnisse, auf die sie in der Not zurückgreifen könnten. Bewohnerinnen und Bewohner informeller Siedlungen – früher „Slums“ genannt – geraten notgedrungen häufiger in Konflikte mit der Polizei, denn sie sind oft aufgrund der Lebens- und Wohnverhältnisse nicht in der Lage, die Ausgangssperren einzuhalten. Sie können sich nicht den ganzen Tag über in ihren behelfsmäßigen Häusern aufhalten, die oft von sehr vielen Menschen bewohnt werden und unter deren Wellblech- und Plastikdächern es in der Sonne unerträglich heiß wird. Die staatlichen Lebensmittelhilfen, deren Verteilung recht zögerlich angelaufen ist, werden von Vielen als unzureichend wahrgenommen. Nach Berichten lokaler Organisationen erreichen sie nicht immer die wirklich Bedürftigen.

Rechtliche Schritte gegen Polizeigewalt

Die Polizei ist in vielen Fällen mit extremer Gewalt gegen Menschen vorgegangen, die auf den Straßen angetroffen wurden. Selbst Ärztinnen und Ärzte auf dem Weg zur Arbeit oder Frauen auf dem Weg von der Apotheke wurden von der Polizei in brutalster Weise verprügelt, wie NepalMonitor beklagt. Das Projekt des MISEREOR-Partners Collective Campaign for Peace (COCAP) hat in seinem aktuellen Bericht die Menschenrechtssituation im Lockdown Nepals festgehalten. Die lokale Zivilgesellschaft kämpft auch mit juristischen Mitteln gegen die in ihren Augen unverhältnismäßige Polizeigewalt zur Durchsetzung des Lockdowns: die Menschenrechtsorganisation Advocacy Forum in Kathmandu, mit der die Mitgliedsorganisationen des Nepal-Dialogforums seit Jahren zusammenarbeiten, hat gemeinsam mit THIRD Alliance for Equity and Justice beim höchsten Gericht des Landes eine Beschwerde gegen das gewaltsame Vorgehen von Polizeikräften eingereicht.

© United Mission to Nepal

Obdachlos und ohne Einkommen

In einer besonders schwierigen Situation befinden sich auch die 400.000 nepalesischen Wanderarbeiterinnen und -arbeiter. Sie leisten in Indien, den Golfstaaten, Malaysia, Südkorea und anderen Ländern körperliche, und oft von ausbeuterischen Bedingungen geprägte Schwerstarbeit und tragen durch ihre Rücküberweisungen ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts bei. Seit Ausbruch der Krise verweigert ihnen die Regierung eine Rückkehr nach Nepal; sie befürchtet, dass die Arbeitsmigrantinnen und -migranten das Virus ins Land bringen und in den ländlichen Gebieten verbreiten könnten. Tausende Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter sind wegen der Anti-Corona-Maßnahmen in ihren Arbeitsländern oft ohne Einkommen, leben obdachlos und haben keinen Zugang zum dortigen Gesundheitssystem: Seit Wochen harrten Tausende ohne Nahrung oder medizinische Versorgung unter freiem Himmel an der Grenze zwischen Indien und Nepal aus, um nach Hause zurück zu kehren.

Erschwerte Rückkehr

Zwar hat die Regierung Nepals inzwischen eingelenkt und möchte Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeitern im Prinzip eine geordnete und legale Rückreise mit medizinischer Betreuung ermöglichen. In der Zwischenzeit haben aber viele Arbeitsmigrantinnen und -migranten aus Verzweiflung den illegalen Weg in die Heimat gesucht. Sie versuchen, auf versteckten Wegen in ihre Heimatorte und zu ihren Familien zurück zu gelangen. Durch diese aus der Not heraus selbst organisierte Rückkehr wurde nach Einschätzung nepalesischer Medizinerinnen und Mediziner der Virus viel stärker in die ländlichen Gebiete getragen. Dies hätte durch rechtzeitige, staatlich organisierte Rückkehr mit medizinischer Betreuung sowie Versorgung mit Lebensmitteln und Unterkunft verhindert werden können.

Handlungsräume für Zivilgesellschaft eingeschränkt

Neben den unmittelbaren sozialen Folgen hat der Lockdown auch negative Auswirkungen auf die Menschenrechtsarbeit und den Handlungsraum der Zivilgesellschaft. Die Bewegungsfreiheit von Journalistinnen und Journalisten sowie Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidigern ist derzeit sehr eingeschränkt. Dadurch ist eine kritische Berichterstattung zu den vielen brennenden Menschenrechtsthemen in Nepal kaum möglich. Dies gilt zum Beispiel für die anhaltende Straflosigkeit für die Verbrechen, die im bewaffneten Konflikt Nepals (1996-2006) begangen wurden und die extrem weit verbreitete Alltagsgewalt gegen Frauen und Mädchen oder die Benachteiligung von marginalisierten Gruppen im gesellschaftlichen und politischen Leben.

Auch in Nepal hat in den letzten Tagen ein exponentielles Wachstum der Infektionszahlen begonnen. Obwohl der Lockdown für große Teile der Bevölkerung schon jetzt sehr schwer zu meistern ist, hat das Land seine schwersten Wochen und Monate in der Corona-Krise noch vor sich.

Birgit Felleisen, Koordinatorin des Nepal-Dialogforums, 25.05.2020

Bolivien

In Bolivien hat sich die Ordensgemeinschaft der Scalabrinianer – eine MISEREOR-Partnerorganisation – der Unterstützung Geflüchteter verschrieben. Mit der Ausbreitung des Coronavirus und den darauf folgenden Quarantänemaßnahmen kamen auch viele Menschen aus Venezuela nach Bolivien. Sie haben ihre Jobs verloren. Viele konnten ihre Miete nicht mehr bezahlen, mussten ihre Wohnung aufgeben und saßen fortan auf der Straße – wo sie wegen der Quarantäne eben genau nicht sein sollten.

Anlaufstelle für Geflüchtete

Das Casa del Migrante Señor de la Paz war für sie erste Anlaufstelle: Etwa 100 venezolanische Migrantinnen und Migranten haben hier in der Ciudadela Ferroviaria – einem Stadtteil von Boliviens Hauptstadt La Paz – Zuflucht gefunden. Im Casa del Migrante der Scalabrinianer blieben sie, bis sie sich etabliert hatten: Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, eigenes Einkommen und dann ein Zimmer oder eine bescheidene Wohnung in der Nähe. Einige von ihnen sind Nachbarn des Casa del Migrante geworden, das eigentlich Platz bietet für etwa 30 Neuankömmlinge. Auch im Süden von La Paz arbeitet die Ordensgemeinschaft der Scalabrinianer in einer weiteren Unterkunft für die Belange der Geflüchteten. Die Scalabrinianer sind ein Orden in der römisch-katholischen Kirche, der sich den Bedürfnissen von Migrantinnen und Migranten sowie Seeleuten (!) annimmt.

Ordensgemeinschaft bietet Schutz

Mit der Ausbreitung der COVID-19-Epidemie in Venezuela haben die meisten Menschen dort ihre Arbeit verloren. Auch wenn es häufig nur der Verkauf von Süßigkeiten am Straßenrand war; immerhin reichte das meist aus, um die eigene Familie und Kinder durchzubringen. Etwa die Hälfte der Venezolanerinnen und Venezolaner in Bolivien sind Kinder, davon ist wiederum die Hälfte unter 5 Jahre alt. In der Corona-Krise füllte sich das Casa del Migrante rasch bis auf den letzten Platz – und ging dann in Quarantäne. Dank der Hilfe von MISEREOR erhalten die Menschen im Gemeinschaftsprojekt mit der Caritas Schweiz bei den Scalabrinianern Unterkunft, Verpflegung und Schutz. Das schnelle Handeln der Ordensgemeinschaft sorgte auch dafür, dass die venezolanischen Nachbarn des Casa del Migrante ihre Wohnung nicht verlassen mussten: Für einen Großteil der Miete und für Lebensmittel kommt die Ordensgemeinschaft ebenso auf wie für Hygieneartikel, die in Zeiten von Corona notwendiger sind denn je: Die klassischen Hygiene-Kits wurden um Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Handschuhe ergänzt.

Nach Messung der Körpertemperatur betreten die Venezolanerinnen und Venezolaner mit Mundschutz und Handschuhen einen Lagerraum des Casa del Migrante. Dort haben die beiden Padres Ildo und Gregorio mit Freiwilligen aus der Gemeinde bereits die Lebensmittelpakete vorbereitet. Sie reichen für etwa 2 Wochen, dann gibt es neue. Einige Familien, die in der Nachbarschaft leben, erhalten auch Gutscheine, mit denen sie direkt im Supermarkt ihre Lebensmittel bekommen können. Die Gutscheine sind 2 Monate gültig. Jede Übergabe wird genau und mittels Ausweis dokumentiert. Die Familien unterschreiben, was sie erhalten und kontrollieren genau, ob alles stimmt.

Richard Haep, Leiter Caritas Schweiz in Bolivien, 11.05.2020

Guatemala

Die Corona-Krise hat auch in Guatemala schwerwiegende gesellschaftliche Folgen. Bislang gibt es zwar vergleichsweise wenig Todesopfer zu beklagen, jedoch verschärfen sich aufgrund der Pandemie auch die elementaren Probleme im Land. Dazu zählt vor allem die Armut. Viele Menschen haben ihre – häufig informelle – Arbeit verloren und können sich kaum über Wasser halten. Zudem droht das Gesundheitssystem an seine Grenzen zu stoßen. Im Interview schildert Àlvaro Leonel Kardinal Ramazzini Imeri aus Guatemala die aktuelle Situation in seinem Land und fordert zu internationaler Solidarität auf. Ramazzini war am 5. Oktober 2019 durch Papst Franziskus zum Kardinal und vor wenigen Wochen zum Mitglied der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika ernannt worden.

Lieber Kardinal Ramazzini, wie geht es Ihnen? Wie ist Ihre persönliche Situation? Können Sie arbeiten?

Kardinal Ramazzini: Gott sei Dank geht es mir gut, aber ich bin sehr besorgt über die Situation im Land. Wir wissen natürlich nicht, was jetzt nach dieser Pandemie kommt. Direkte seelsorgerische Arbeit ist im Moment nicht möglich. Wir nutzen Radio, Telefon und E-Mail, um Nachrichten zu senden. Wir warten nun auf entsprechende Bestimmungen der Regierung, die es uns ermöglichen, unsere seelsorgerische Arbeit mit angemessenen Vorsichtsmaßnahmen wieder aufzunehmen.

Für uns in Deutschland ist es fast unmöglich, selbst ein ungefähres Bild von der derzeitigen Situation in Guatemala zu bekommen.

Kardinal Ramazzini: Die Situation im Land ist sehr ernst. Corona ist ein neues Problem, das zu dem großen Problem der Armut noch hinzukommt. Ein Zeichen der Armut ist die Migration in den Norden, z.B. nach Mexiko und vor allem in die Vereinigten Staaten. Viele Menschen haben ihre Arbeit verloren. Häufig fand diese im informellen Sektor statt und sicherte das tägliche Überleben, z.B. durch den Straßenverkauf von Obst oder Süßigkeiten. Aufgrund der aktuellen Ausgangssperre können sich diese Menschen nun nicht mehr ihren Lebensunterhalt verdienen.

© Marco Antonio Reyes/Pixabay

Insgesamt hat die Pandemie hier in Guatemala bislang vergleichsweise wenig Opfer gefordert. Einige von ihnen sind bereits wieder genesen, aber es wird noch lange dauern, bis alle wieder gesund sind. Im Allgemeinen versuchen die Menschen, die staatlichen Bestimmungen einzuhalten. Aber vielerorts sieht man dennoch, dass die Vorschriften der Regierung missachtet werden und die Menschen aus dem Haus gehen – trotz der geltenden Vorschriften. Auf den Märkten treffen viele Menschen zusammen und sie halten keinen Abstand zueinander. Aber Masken werden verwendet, das ist positiv.

„Wir haben Hoffnung, dass diese Krise vorübergeht, müssen uns aber jetzt erst einmal der Tatsache stellen, dass das Coronavirus in unserer Gesellschaft präsent ist.“

Kardinal Ramazzini

Die Grenzen sind geschlossen. Es gibt keine Flüge, mit Ausnahme einiger guatemaltekischer Einwanderer, die aus den USA deportiert werden. Es gibt auch keinen öffentlichen Busverkehr, weder innerhalb noch zwischen den Städten. Es gibt Kontrollen in den Gemeinden Guatemalas, in den Dörfern. Die Bewohnerinnen und Bewohner organisieren sich, um zu überprüfen, wer ins Dorf kommt und wer es verlässt. In vielen Gemeinden gibt es sehr strenge Kontrollen, und Menschen ohne Gesundheitszeugnis wird der Zutritt nicht erlaubt. Wir hatten Probleme mit Deportierten, denen der Zutritt zu ihren Dörfern verwehrt wurde. Aber diese Situation verbessert sich, auch die Haltung der Menschen verändert sich. Wir haben Hoffnung, dass diese Krise vorübergeht, müssen uns aber jetzt erst einmal der Tatsache stellen, dass das Coronavirus in unserer Gesellschaft präsent ist.

Wie geht es Ihrem Land und den Menschen in der Corona-Krise? Gibt es ausreichende medizinische Versorgung in den Krankenhäusern in Huehuetenango und Umgebung? Gibt es Schutzkleidung für das medizinische Personal in ausreichender Menge und Qualität?

Kardinal Ramazzini: In Huehuetenango gibt es nur ein Krankenhaus für die gesamte Region. Und derzeit werden keine Notfälle aufgenommen. Es gibt aber durchaus Bemühungen im Gesundheitswesen: Sowohl Ärzte als auch Krankenschwestern arbeiten sehr hart. Und in jeder Gemeinde gibt es Ärzte, die Tests durchführen sollen, auch wenn noch nicht ausreichend Material zur Durchführung zur Verfügung steht. Die Regierung hat bereits zwei neue Krankenhäuser gebaut und plant den Bau von zwei weiteren, um die Menschen behandeln zu können. Doch das Gesundheitswesen im Land ist ziemlich prekär. Diese Pandemie macht die Mängel unseres Gesundheitssystems deutlich. Ich denke, es wird eine gute Gelegenheit sein, die notwendigen Reformen durchzuführen, um es zu verbessern. Die Regierung ist daran sehr interessiert und sehr darum bemüht, das auch zu schaffen. Vor Ort bemängeln die Ärzte, dass sie nicht ausreichend für die aktuelle Situation ausgestattet sind. Aber, soweit ich weiß, versucht der Staat, Schutzkleidung in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung zu stellen. Hier wird noch viel zu tun sein und wir brauchen viel mehr Unterstützung aus anderen Ländern, die uns helfen können.

Wir lesen von Menschen, die mit weißen Fahnen an den Straßen oder an ihren Häusern um Lebensmittel bitten, weil sie hungern. Kann der Staat diese Notsituation abfedern? Gibt es Hilfsprogramme der Regierung? Sind diese Programme sinnvoll und erreichen die Menschen in Not?

Kardinal Ramazzini: Eines unserer großen Probleme ist, dass viele Menschen nicht genug zu essen haben, vor allem diejenigen, die im informellen Sektor arbeiten und keinen festen Lohn erhalten oder entlassen wurden. Neben der Eindämmung der Pandemie besteht momentan die größte Herausforderung darin, den hungernden Menschen zu helfen, damit sie genug zu essen haben. Hier in Guatemala ist das Problem der chronischen Unterernährung auch ohne Corona sehr ernst – vor allem bei Kindern. Es fehlt eine gesunde und reichhaltige Ernährung, das ist ohnehin eine große Herausforderung für viele Menschen im Land. Jetzt, wo es keine Arbeit gibt, verschärft sich dieses Problem noch. Die Regierung hat es geschafft, den Kongress zur Bewilligung von Millionenkrediten zu bewegen, aber die entsprechenden Bestimmungen zur Verwendung dieser Kredite für die Bereitstellung von Lebensmitteln wurden noch nicht umgesetzt. Hier brauchen wir jetzt eine Lösung, damit das Geld dafür ausgegeben werden kann, das Problem des Hungers zu lösen und Lebensmittel bereitzustellen.

Es gibt Initiativen von Seiten der Pfarreien und Bistümer und der Regierung. Ich habe gerade in diesen Tagen mit dem Landwirtschaftsminister gesprochen, der sich darum kümmern wird, Lebensmittel in die am stärksten vom Hunger betroffenen ländlichen Gebiete zu bringen. Aber es gab hier einige bürokratische Probleme, aufgrund derer nicht alle vom Welternährungsprogramm zur Verfügung gestellten Mittel auch wirklich eingesetzt werden konnten. Wir haben auch versucht, mit Vertretern internationaler Organisationen in Kontakt zu treten, um zu sehen, wie sie uns helfen können, den Menschen die so dringend benötigten Lebensmittel zukommen zu lassen. Es gab auch große Bereitschaft von Unternehmen, sich zu engagieren. Auch sie wollen ihren Beitrag leisten. Jetzt prüfen wir gerade, ob die Lebensmittelprogramme der Regierung wirklich bei den Menschen ankommen. Als katholische Kirche sind wir bereit, unsere logistischen Strukturen zur Verfügung zu stellen, um hier Hilfe zu leisten.

Wir gehen davon aus, dass die katholische Kirche versuchen wird, den Menschen zu helfen. Wie weit ist das möglich?

Kardinal Ramazzini: Von Seiten der Kirche hat die Bischofskonferenz die Initiative „Gebt Ihr ihnen zu essen“ ins Leben gerufen. Der Name bezieht sich auf einen Text aus dem Lukasevangelium, auf die wundersame Brotvermehrung. Und wir wollen den christlichen Gemeinden, sowohl katholisch als auch nicht-katholisch, die Botschaft vermitteln, dass wir uns gegenseitig helfen können. Jeder, der eine Familie in Not kennt, kann mit dieser Familie teilen, vor allem Lebensmittel. Die Idee dahinter ist, sich von Familie zu Familie zu helfen. Wir treiben diese Initiative in den Kantonen, in den ländlichen und städtischen Gegenden, eben im ganzen Land, voran. Es geht darum, dass Familien anderen Familien helfen können. Andererseits sind wir dabei zu prüfen, wie wir Geldmittel aufbringen können, um bedürftigen Familien die nötige Unterstützung zukommen zu lassen. Das sind die Maßnahmen, die wir ergreifen. Außerdem versuchen wir, über Radio und Kabelfernsehen ein Bewusstsein für die Situation zu schaffen.

Wir dürfen uns nicht aus den Augen verlieren, auch wenn sich die Situation bessert. Solidarität aus Deutschland kann auch darin bestehen, dass Sie an uns denken.

Kardinal Ramazzini

Was können wir von Deutschland aus tun?